Regio Wipptal

Regionalentwicklung

Das Wipptal im Überblick

Die Region des nördlichen Wipptals erstreckt in Nord-Süd-Richtung von der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck bis zur italienischen Grenze, dem Brennerpass. Politisch wird sie dem Bezirk Innsbruck-Land zugeordnet. Das Wipptal besteht aus einem Haupttal mit einer Gesamtlänge von rund 36km, sowie aus sieben Seitentälern, wovon fünf als Siedlungsraum bewohnt sind: das Navis-, Schmirn- und Valsertal östlich des Haupttales, das Gschnitz- und Obernbergtal westlich davon. Die insgesamt zehn Gemeinden des Wipptales - Ellbögen, Gries am Brenner, Gschnitz, Matrei am Brenner, Navis, Obernberg am Brenner, Schmirn, Steinach am Brenner, Trins und Vals, bilden auch den Planungsverband Wipptal.

Geographisch als auch historisch wird das nördliche und das südliche Wipptal als Einheit wahrgenommen und ist stark von seiner Verkehrsfunktion geprägt: entlang des Haupttales in Nord-Südausrichtung befinden sich die Brennereisenbahn und –autobahn. Der Brennerpass ist mit einer Seehöhe von 1.374m der niedrigste Alpenpass, ganzjährig befahrbar und stellt die meistbefahrene Verbindung zwischen Österreich und Italien dar.

Die Nähe zu Innsbruck verbunden mit der Schönheit seiner Seitentäler macht das Wipptal zum Naherholungsraum. Die Seitentäler bieten versteckte Naturjuwele, atemberaubende Berglandschaften und zahlreiche Rad-, Mountainbike-, Berg- und Wanderwege. Nähere Informationen zum touristischen Angebot finden Sie beim Tourismusverband Wipptal.

Die Regionsgestalter

Warum Regionalentwickung?

Der Verein Regio Wipptal wurde bereits Jahr 2000 als LEADER+ - Verein gegründet. Seither verfolgt ein Team von Regionalentwickler/-innen in enger Kooperation mit regionalen Akteuren/-innen, Unternehmer/-innen sowie den Wipptaler Gemeinden das Ziel, mithilfe Europäischer Strukturfonds (LEADER, IWB, Interreg) eine sinnvolle und nachhaltige Entwicklung des Wipptales voranzutreiben. Getreu dem Motto „Gemeinsam mehr bewegen“ fungiert der Verein als essentielle Schnittstelle und unterstützt engagierte Projektträger/-innen und Visionäre in der Projektentwicklung und / -umsetzung.

Entwicklungsstrategie

Die Lokale Entwicklungsstrategie 2023-2027 gibt den Rahmen für die Arbeit vom Regionalmanagement Wipptal vor. Sie wurde unter Einbeziehung der Bevölkerung sowie regionaler Akteure aus den Bereichen Bildung, Landwirtschaft, Soziales, Tourismus, Wirtschaft etc. in der Form von Arbeitsgruppen erarbeitet, vom Regionalmanagement koordiniert und begleitet. Aufbau der Lokalen Entwicklungsstrategie:

- Beschreibung der LAG (Lokale Aktionsgruppe)

- Beschreibung der Region Wipptal

- Analyse des Entwicklungsbedarfs der Region inkl. Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT)

- Erläuterung der drei Aktionsfelder der Strategie

- Steuerung und Qualitätssicherung

- Organisationsstruktur der LAG (Lokale Aktionsgruppe)

- Umsetzungsstrukturen

- Finanzierung

Die Aktionsfelder stellen ein wesentliches Element in Bezug auf die Arbeit des Regionalmanagement Wipptal dar. Sie beschreiben in welchen Teilbereichen und mit welchen Maßnahmen sich die Region Wipptal in der Förderperiode 2023 - 2027 weiterentwickeln soll. Zudem bestimmen die vier Aktionsfelder - Steigerung der Wertschöpfung (1), Festigung der natürlichen Ressourcen und des kulturellen Erbes (2), Stärkung der für das Gemeinwohl wichtigen Strukturen und Funktionen (3), Klimaschutz und Anpassung an Klimawandel (4), sowie IBW & EFRE (5) und ETZ CLLD Region Interreg Wipptal (6) - über die Förderfähigkeit von Projekten im Rahmen des LEADER-Programms. Interesse geweckt? Hier ist die detaillierte Lokale Entwicklungsstrategie 2023 - 2027 zu finden.

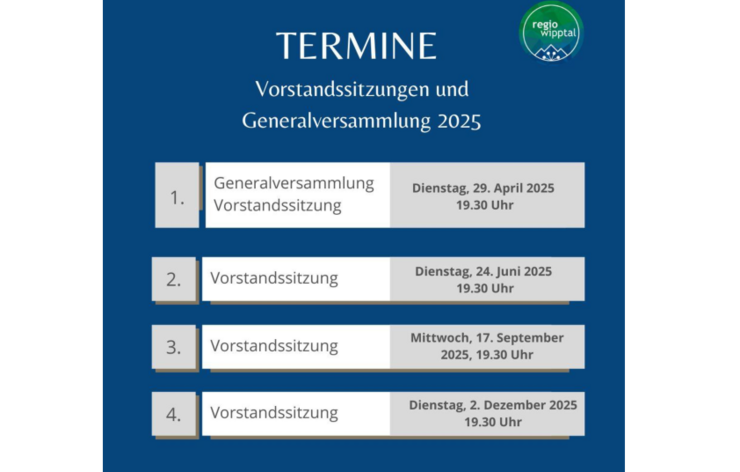

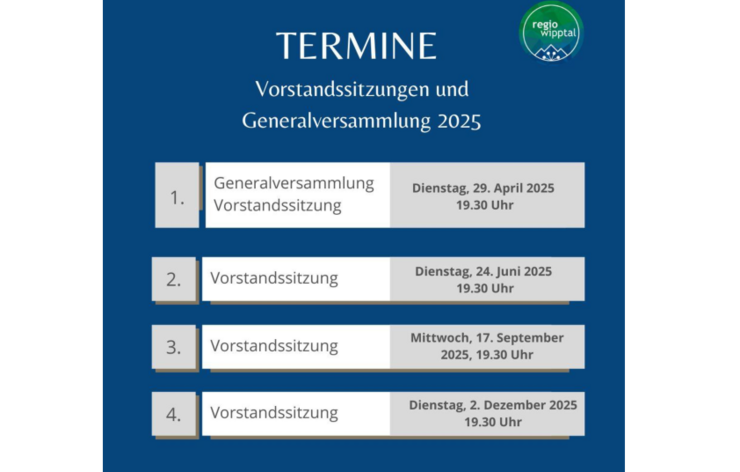

Vorstandsitzungen und Generalversammlung 2025

Wir möchten euch gerne einen Überblick über die geplanten Vorstandsitzungen/ Generalversammlung für das Jahr 2025 geben und euch hiermit herzlich dazu einladen.

Ort und genauere Details werden jeweils rechtzeitig vorher bekannt gegeben. Wir hoffen mit dieser jährlichen Vorausschau eine gute Planung zu ermöglichen.

Verein & Lokale Aktionsgruppe (LAG)

Wie alle Tiroler Regionalmanagementvereine stellt auch der Verein Regio Wipptal einen freiwilligen Zusammenschluss auf regionaler Ebene dar. Der Verein ist nicht gewinnorientiert und verfolgt eine zielgerichtete Zusammenarbeit der Region Wipptal mit Land, Bund und EU und fördert die strategische Ausrichtung der Regionalentwicklung.

Gemäß den Vereinsstatuten bildet ein 24-köpfiger Vorstand gemeinsam mit der Generalversammlung die Vereinsorgane. Die Generalversammlung findet 1 x jährlich im ersten Jahresdrittel statt, die Versammlung des Entscheidungsgremiums (Vorstand) 4 x pro Kalenderjahr.

Der Vorstand stellt das LEADER-CLLD Projektauswahlgremium dar und setzt sich aus dem Obmann, seinem Stellvertreter, dem Kassier sowie weiteren 21 privaten und öffentlichen Personen zusammen. Die Mitglieder des Vorstandes entscheiden auf regionaler Ebene über die Förderfähigkeit der vorgelegten Projektanträge im Rahmen des LEADER-Förderprogramms.

Liste Vorstandsgremium

Geschäftsordnung

Statuten

Das LAG-Management, bestehend aus der Geschäftsführung und 2 Mitarbeiterinnen, bewältigt ein vielseitiges Aufgabenspekturm:

- Mitentwicklung, Begleitung und Unterstützung von Förderprojekten (LEADER, Interreg, …)

- Projektberatung und -management

- Abhaltung und Moderation von Arbeitsgruppen

- Durchführung von Informationsveranstaltungen, Vernetzungstreffen sowie Vorstandsitzungen

- Schnittstellenmanagement

- Öffentlichkeitsarbeit

Team

Dott.ssa Sabine Richter

Geschäftsführung

Schwerpunkte: Strategie | Regionalentwicklung | Förderabwicklung Interreg

Tel.: +43 676 - 70 15 500

E-Mail: s.richter@regio-wipptal.at

Ing. Lukas Peer

Obmann

Bürgermeister Navis | Angestellter LK-Tirol

Mob.: +43 664 4374880

E-Mail: buergermeister@navis.tirol.gv.at

Daniela Achmüller, BA, MA

Assistenz der Geschäftsführung

Schwerpunkte: Öffentlichkeitsarbeit | Technische Abwicklung LAG Management | Projektmanagement

Mob.: +43 676-64 12 015

E-Mail.: d.plattner@regio-wipptal.at

Elisabeth Demir

Assistenz der Geschäftsführung

Schwerpunkte: Projektmanagement | Förderabwicklung LEADER

Mob.: +43 676-64 12 015

E-Mail.: projektmanagement@regio-wipptal.at

Angelika Koidl

Leitung Freiwilligenzentrum Wipptal

Mob.: +43 664-79 36 497

E-Mail.: freiwilligenzentrum@regio-wipptal.at

Claudia Hackhofer

Klima- und Energie-Modellregion „KLIMA-fit Wipptal“

Mob.: +43 650 27 27 561

E-Mail: kem-wipptal@planungsverband.at

Kontakt

REGIO WIPPTAL

Zieglstadl 32 | 6143 Matrei am Brenner

Mobil +43 676 64 12 015

Fax +43 810 955 440 27 75

E-Mail wipptal@leader-tirol.at

Projekte

In der Förderperiode 2014-2020 konnten Projekte in verschiedenen Bereichen, wie der Wirtschaft, Soziales oder im Bereich der Umwelt, unterstützt und realisiert werden. Hierfür wurden Fördergelder über LEADER, IWB, EFRE, ETZ und INTERREG beantragt und genutzt. Wir freuen uns schon auf den Start der neuen Förderperiode 2023-27 im Frühjahr 2023. Hier könnt ihr euch durch die Projekte der letzten Jahre klicken.

Bewusstseinsbildung und Wissenstransfer zum Thema handwerkliche Bautechniken (Altes Wissen Neues Bauen)

Das Wipptal kann auf eine lange Besiedelungstradition verweisen und verfügt über historisch gewachsene Ortskerne mit traditioneller, wertvoller Bausubstanz. Einige Gemeinden sind aber, wie viele andere im Alpenraum auch, mit den Themen Abwanderung, Leerstand und Verfall wertvoller Bausubstanz, Zersiedelung und Funktionsverlust konfrontiert. Im Rahmen dieses Projektes erfolgt die Einrichtung einer Beratungsstelle. Diese wird einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, Perspektiven im Umgang mit Leerstand und Verdichtung im ländlichen Raum sowie unserem baukulturellem Erbe aufzuzeigen. Zudem werden Impulse für Projektentwicklungen (öffentliche wie private) gesetzt um regionale Identität und Wertschöpfung zu fördern.

Das Wipptal kann auf eine lange Besiedelungstradition verweisen und verfügt über historisch gewachsene Ortskerne mit traditioneller, wertvoller Bausubstanz. Einige Gemeinden sind aber, wie viele andere im Alpenraum auch, mit den Themen Abwanderung, Leerstand und Verfall wertvoller Bausubstanz, Zersiedelung und Funktionsverlust konfrontiert. Im Rahmen dieses Projektes erfolgt die Einrichtung einer Beratungsstelle. Diese wird einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, Perspektiven im Umgang mit Leerstand und Verdichtung im ländlichen Raum sowie unserem baukulturellem Erbe aufzuzeigen. Zudem werden Impulse für Projektentwicklungen (öffentliche wie private) gesetzt um regionale Identität und Wertschöpfung zu fördern.

Hintergrundwissen und überregionale Vernetzung, Fördermöglichkeiten (EU, Bund und Land), Verwendung nachhaltiger Baumaterialien, sowie Lösungsansätze zu den Themen Revitalisierung und Sanierung sind für Bedienstete unserer Gemeinden sowie für Privatpersonen und Firmen des Wipptals gleichermaßen essentiell. Ziel des Projektes ist es, die Bedienstete von öffentlichen Einrichtungen, interessierte Bewohnerinnen und Bewohner, sowie Firmen mit Sitz im Wipptal fachlich unabhängig zu folgenden Themen im 1/2 Rahmen einer Beratungsstelle zu beraten:

- beispielhaft Revitalisierungskonzepte im Alpenraum,

- Sanieren mit nachhaltigen Baumaterialien und alternativen Energieträgern,

- Übersicht zu möglichen Förderungen (EU, Bund und Land) und

- erste Schritte bei konkreten Projekten werden fachlich betreut.

Die Beratungsstelle findet in den 12 Gemeinden des Wipptals statt. Direkt vor Ort stehen ExpertInnen und Experten den BewohnerInnen zu Verfügung. Die Beratungen sind für die TeilnehmerInnen kostenlos. In folgenden Gemeinden finden die Beratunseinheiten statt: Matrei, Ellbögen, Pfons, Trins, Gschnitz, Vals, Navis, Obernberg, Gries am Brenner, Steinach, Mühlbachl, Schmirn.

Regionale Bildungsmaßnahme zu baustrukturellem Erbe (Altes Wissen Neues Bauen)

Im Rahmen des Projektes "Regionale Bildungsmaßnahme zu baustrukturellem Erbe" werden Exkursionen zu den Themen Abwanderung, Leerstand und Verfall wertvoller Bausubstanz, zu bereits erfolgreich umgesetzten Projekten durchgeführt. Entstehungsprozesse, Finanzierungsmodelle und bautechnische Besonderheiten werden behandelt und bei anschließenen Diskussionen erörtert.

Im Rahmen des Projektes "Regionale Bildungsmaßnahme zu baustrukturellem Erbe" werden Exkursionen zu den Themen Abwanderung, Leerstand und Verfall wertvoller Bausubstanz, zu bereits erfolgreich umgesetzten Projekten durchgeführt. Entstehungsprozesse, Finanzierungsmodelle und bautechnische Besonderheiten werden behandelt und bei anschließenen Diskussionen erörtert.

Viele Beispiele im Alpenraum belegen, dass innovative Revitalisierungskonzepte von Einzelobjekten und Ortskernen zur Erhaltung und Absicherung wesentlicher Funktionen wie Wohnen, Arbeiten und Nahversorgung sowie des kulturellen Erbes beitragen können. Im Rahmen von vier Tagesexkursionen werden vier beispielhafte Projekte in Tirol, Vorarlberg und Südtirol besucht mit dem Ziel, alle 1/2 interessierte TeilnehmerInnen die innovativen Konzepte zu vermitteln, fachübergreifend zu vernetzen und Impulse für die Entwicklung von eigenen Projektideen zu setzen.

Die Tagesexkursionen werden fachlich geleitet. Vor Ort gibt es im Anschluss an die Führung Präsentationen sowie anschließende Diskussionen mit der Bauherrschaft, den involvierten ArchitektInnen, RestauratorInnen und HandwerkerInnen. Themen zum Gesamtkonzept und dem Projektverlauf, den besonderen Herausforderungen, den verwendeten nachhaltigen Baumaterialien und den Förderungen werden dabei erörtert.

Freizeitareal Trins (TP1 Stellplätze)

Im Zuge mehrerer Besprechungen, einer Exkursion und dem Hinzuziehen von Planern entstand die Idee, ein Freizeitareal in Trins mit einen Badesee und unterschiedlicher Freizeitinfrastruktur zu errichten. Dieses Projekt ist das erste Teilprojekt daraus und beinhaltet im ersten Schritt den Bau von acht (relativ flexible) Wohnmobilstellplätze am Sportplatz, die sich in das Gesamtkonzept des zukünftigen Freizeitparks Trins fügen sollen.

Im Zuge mehrerer Besprechungen, einer Exkursion und dem Hinzuziehen von Planern entstand die Idee, ein Freizeitareal in Trins mit einen Badesee und unterschiedlicher Freizeitinfrastruktur zu errichten. Dieses Projekt ist das erste Teilprojekt daraus und beinhaltet im ersten Schritt den Bau von acht (relativ flexible) Wohnmobilstellplätze am Sportplatz, die sich in das Gesamtkonzept des zukünftigen Freizeitparks Trins fügen sollen.

Dieses Projekt verfolgt langfristige Ziele, die sich nicht nur auf die Gemeinde Trins und das Gschnitztal, sondern auf die gesamte Region Wipptal positiv auswirken sollen:

- Das touristische Angebot im Wipptal erweitert sich und bietet einen Mehrwert für Einheimische wie auch für Gäste. Dieses Projekt ist der erste Schritt zur Errichtung des Freizeitareals mit Wohnmobil-Stellplätzen, einem Badeteich und weiterer Freizeitinfrastruktur.

- Im engeren Umfeld gibt es für Durchreisende wie auch für Gäste die gezielt im Wipptal mit dem Wohnmobil Urlaub machen möchten keine legalen Stellplätze. Es wird somit eine neue Zielgruppe angesprochen.

- Zusätzliche Gäste sollen zusätzliche Einnahmen für die heimische Gastronomie- und Handelsbetriebe bringen.

Im Rahmen des Projektes beinhaltet der Leistungsumfang des Bauvorhabens die Errichtung der Wohnmobil-Stellplätze und Neuorganisation PKW- Stellplätze am Sportplatz Trins. Hierfür sind folgende Arbeiten vorgesehen:

-

Abtrag, wegschaffen und Entsorgen von Bruchasphalt auf einer Fläche von 1.530 m2

-

Ausführung eines Schotterrasens auf der Abtragsfläche des Bruchasphalts auf insgesamt 1.530 m2 inkl. Einsaat mit einer Saatgutmischung für Schotterrasen

-

Ausführung von Pflasterarbeiten als Einfassung der neu geplanten 24 PKW-Stellplätze

-

Ausführung von Pflanzflächen zwischen den Wohnmobilstellplätzen und teilweise zw. den PKW-Stellplätzen (Bepflanzung der Bepflanzungsflächen mit Hainbuchen, 246 Stk.) sowie die Bepflanzung des bestehenden Maschendrahtzaunes (ausschließlich die Südost-Seite, 85 lfm) mit Kletterpflanzen (Gemeine Waldrebe, Echtes Geißblatt), 28 Stk.

-

Ausführung einer Entleerungsstation für Fäkalientanks von Wohnmobilen inklusive Herstellung eines Ortbetonbeckens mit Anschluss an den bestehenden Hausanschluss der bestehenden WC-Anlage (Errichtung Kanalstrang sowie Errichtung Fertigteilschacht.

- Ausführung einer Infotafel-Bereiches aus Holz, überdacht mit Präsentationsflächen für rd. 4 Info-Tafeln, welche Hinweis- und Informationsschilder zur Anlage selbst, dem touristischen Angebot der Region sowie zur örtlichen Gastronomie und Hotellerie zeigen sollen.

Es werden insgesamt 8 Wohnmobilstellplätze (Abmessungen: lxb= 9,0x7,0 m, 63 m2) in senkrechter Ausrichtung zum Zaun entlang der südlichen Abzäunung des Fußballplatzes errichtet. Am nordöstlichen Ende der Abzäunung sind 2 der 8 Stellplätze aus Platzgründen in Längsausrichtung vorgesehen. Die Wohnmobil-Stellplätze werden jeweils durch eine Hainbuchenhecke voneinander abgetrennt.

Südwestlich der Wohnmobil-Stellplätze bis zur WC-Anlage schließen insgesamt 24 PKW-Stellplätze in Senkrechtaufstellung an.

Regionalmarke Genussspechte Wipptal - Teil 2

Der Verein Genussspechte Wipptal bietet eine Kooperationsplattform für Wipptaler Gastronome und Produzenten, bzw. Bauern, Künstler und Kulturbewahrer. Zur qualitativen Weiterentwicklung ist in diesem Jahr ein Kochkurs mit Schwerpunkt Regionalität und Saisonalität, eine Intensivierung der internen Vernetzung und Vernetzung mit ähnlich gelagerten Projekten, eine Optimierung der Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit sowie aus inhaltlicher Sicht die gastronomische Darbietung der vier Jahreszeiten geplant.

Der Verein Genussspechte Wipptal bietet eine Kooperationsplattform für Wipptaler Gastronome und Produzenten, bzw. Bauern, Künstler und Kulturbewahrer. Zur qualitativen Weiterentwicklung ist in diesem Jahr ein Kochkurs mit Schwerpunkt Regionalität und Saisonalität, eine Intensivierung der internen Vernetzung und Vernetzung mit ähnlich gelagerten Projekten, eine Optimierung der Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit sowie aus inhaltlicher Sicht die gastronomische Darbietung der vier Jahreszeiten geplant.

Nachdem dieses Projekt ein Folgeprojekt des LEADER-Projektes "Regionalmarke Genussspechte Wipptal" ist, liegt das Ziel klar darin definiert,

- die Vernetzung innerhalb der Region zwischen Produzierenden und Gastronomen zu verstärken,

- die Bekanntheit der "Regionalmarke Genussspechte" im Wipptal und auch darüber hinaus zu steigern,

- um somit die Wertschöpfung in der Region zu erhöhen und das Bewusstsein für regionale, saisonale Produkte zu erhöhen.

Für die qualitative Weiterentwicklung wird für die Mitglieder ein Kochkurs mit dem Schwerpunkt Regionalität und Saisonalität angeboten. Besonders auf die möglichst vollständige Verarbeitung der Lebensmittel soll ein Schwerpunkt gelegt werden.

Für die Intensivierung der internen Vernetzung und der Vernetzung mit ähnlich gelagerten Projekten ist eine Exkursion nach St. Lorenzen im Pustertal, Moarleitnerhof zum Kräuterexperten Gottfried Hochgruber geplant. Hier können weitreichende Kenntnisse zu alpinen Kräutern gewonnen werden und die Teilnehmer lernen deren Anwendung wie zum Beispiel im Kräutersalz.

Auch die Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit sollen weiter intensiviert und professionalisiert werden. So ist der nächste Schritt aus der statischen Homepage eine interaktive und informative zu gestalten.

Inhaltlich sollen die vier Jahreszeiten gastronomisch dargeboten werden. Mit regionalen und saisonalen Produkten bieten die Gastronomiebetriebe Speisen und Getränke zu den jeweiligen Jahreszeiten an. In einem davor definierten Zeitraum haben die teilnehmenden Betriebe vorab abgestimmte Speisen auf der Karte mit einem gemeinsamen Thema, diese können sein:

-

„Frühlingserwachen im Wipptal“ mit Kräuterzubereitungen, Lammgerichten, Löwenzahnwochen, Entschlacken mit Kräutern im Frühjahr, ... usw.

-

„Wipptaler Bergsommer“ mit Frühstück, Heuhocken, Almkas, Almochs, Kräuter und Kräuterzubereitungen, Kwellsaibling, Mangalitza, ....usw.

-

„Herbsteln tuats im Wipptal“ mit Bratlzeit, Krapfen, Kiachl, Blattln, Wurzelzeit, usw......

-

„Winterzauber und Advent im Wipptal“ mit Stubenmusik, Zelten, Krapfen, Kekse, Adventsingen, usw.....

Innovative Kinderbetreuung Wipptal

Die Kinderbetreuung erweist sich oft am Wochenende und zu den Tagesrandzeiten als schwierig zu organisieren, speziell dann, wenn nicht die eigenen Großeltern für fallweise Kinderbetreuung zur Verfügung stehen. Viele ältere und engagierte Menschen suchen den Kontakt zu Familien mit Kindern, wenn sie allein sind oder ihre eigenen Enkel oder Familie weiter weg leben. Das Projekt "Innovative Kinderbetreuung Wipptal" gibt beiden Seiten die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, sich kennenzulernen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Die Kinderbetreuung erweist sich oft am Wochenende und zu den Tagesrandzeiten als schwierig zu organisieren, speziell dann, wenn nicht die eigenen Großeltern für fallweise Kinderbetreuung zur Verfügung stehen. Viele ältere und engagierte Menschen suchen den Kontakt zu Familien mit Kindern, wenn sie allein sind oder ihre eigenen Enkel oder Familie weiter weg leben. Das Projekt "Innovative Kinderbetreuung Wipptal" gibt beiden Seiten die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, sich kennenzulernen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Dieses Projekt soll eine innovative Lösung für mehrere Problemfelder darstellen:

- Durch neue Wohnbauten kommen in naher Zukunft viele Familien ins Wipptal, die über kein entsprechendes soziales Netzwerk hier in der Region verfügen oder auch solche, die sich nicht nur stundenweise Entlastung wünschen sondern gerne einen "Großeltern-Ersatz" finden würden. Durch eine Wunschoma/Wunschopa entstehen soziale Bindungen und langfristige Kontakte im Tal, die für beide Seiten viele Vorteile mit sich bringen.

- Zudem soll durch dieses Projekt älteren Menschen aus einer eventuellen Einsamkeit geholfen, und ihnen die Möglichkeit zum Familienanschluss geben werden. Auch die aktiven SeniorInnen haben selbst eine ganze Menge von dem Austausch. Viele sehen die Welt wieder mit anderen Augen. Kinder um sich zu haben, tut der Seele gut.

Eine Wunschoma / ein Wunschopa soll aber kein Ersatz für eine Haushaltshilfe und kein ständiger Babysitter sein, auch wenn sie / er einmal Kakao kocht oder den Kindern was zum Essen macht. Einmal pro Woche ist die Norm, je nach Vereinbarung zwischen Wunschoma / Wunschopa und Familie auch weniger. Es kann auch keine Tagesmutter ersetzt werden, welche nach fundierten Qualitätskriterien, die kontinuierliche professionelle Kinderbetreuung ermöglicht und garantiert. Die Wunschoma / der Wunschopa tut eben das, was auch „echte“ Großeltern machen.

Besondere Fähigkeiten müssen ältere Menschen für diese Aufgabe nicht mitbringen. Sie sollten gern mit Kindern zusammen sein, Zeit haben und körperlich noch einigermaßen fit sein. Die "Wunsch-Großeltern" und BabysitterInnen sind ehrenamtlich tätig. Zu den geplanten Projektmaßnahmen zählen:

-

Enge Zusammenarbeit mit den Freiwilligenzentrum Wipptal

-

Kooperation mit Aktion Tagesmütter

-

Kommunikation zum Projekt „Wunschoma“ im Wipptal

-

AnsprechpartnerIn für Wunschomas, Wunschopas und BabysitterInnen

-

Initiierung von Treffen

-

Planung von Schulungen

- Öffentlichkeitsarbeit

Im Projekt wird eine KoordinatorIn vor Ort beschäftigt, die im Vorfeld die Vorstellungen und Anforderungen der Familien und der „Wunschoma“ / Babysitter genau abklärt. Die am besten passenden Betreuungspersonen werden an die Familien vermittelt und die ersten gemeinsamen Kontakte geknüpft. Letztendlich entscheiden Betreuungspersonen und Familie, ob sie sich verstehen und sich auf die „Wunschoma- Beziehung“ einlassen möchten - die Vorauswahl und Vermittlung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Garantie. Dieses Projekt wird im Unterland, wo dieses Projekt bereits erfolgreich stattfindet, gut wahrgenommen und als positive Idee bewertet.

Regionales Saatgut Wipptal

Das Projekt Regionales Saatgut legt den Grundstein für eine nachhaltige Anwendung von Saatgut und bietet damit eine Einnahmequelle für Landwirte in der Region. In diesem Pilotprojekt werden im ersten Schritt geeignete Spenderflächen von Landwirten im Wipptal auf die Eignung zur Produktion von regionalem Saatgut getestet und zertifiziert.

Das Projekt Regionales Saatgut legt den Grundstein für eine nachhaltige Anwendung von Saatgut und bietet damit eine Einnahmequelle für Landwirte in der Region. In diesem Pilotprojekt werden im ersten Schritt geeignete Spenderflächen von Landwirten im Wipptal auf die Eignung zur Produktion von regionalem Saatgut getestet und zertifiziert.

Im Rahmen dieses Projekts soll die Möglichkeit ausgelotet werden, Erhaltungsmischungen zu gewinnen. Die unterschiedlichen Gebiete des Wipptals eignen sich hierfür besonders, zeichnen sie sich doch durch eine heterogene Geologie und eine starke topografische Gliederung aus. Zudem kommt die gesamte Bandbreite von nassen, feuchten bis hin zu trockenen Standorten vor. Die Bergmähder und Lärchenwiesen beheimaten daher eine enorme Artenvielfalt und sind von hohem naturkundlichem Wert. Von Vorteil ist auch der relativ hohe Erschließungsgrad, ist doch die logistische Anbindung der Entnahmeorte hilfreich, um zukünftig kostengünstig und praktikabel Erhaltungsmischungen produzieren zu können.

Durch die Gewinnung von Heu auf artenreichen Grünlandflächen (Spenderflächen) wird ein Anteil von regionalem Saatgut mittels Heumulch oder Heudrusch auf Zielflächen (Empfängerflächen) übertragen. Damit wird ein wertvoller Beitrag zum Erhalt von artenreichem Grünland geleistet.

Als Empfängerflächen gelten Flächen mit besonders sensiblen Standort- und Nutzungsansprüchen, insbesondere nährstoffarme Straßenböschungen. Damit wird der nachfolgende Pflegeaufwand dieser Flächen deutlich reduziert. Weiteres sind Rekultivierungen bzw. Grünlandneuanlagen bei Deponie- und Schipistenflächen sehr geeignete Einsatzbereiche.

Erhebungen zur Folge sind Almweisen, Hutweiden und Bergmähder gefolgt von Ein- und Zweischnittflächen sowie Kulturweiden die artenreichsten Nutzungstypen in Österreich. Ein kritischer Blick auf die Flächenentwicklung der letzten Jahrzehnte zeigt allerdings sehr klar den dramatischen Rückgang des Extensiv Grünlandes, der jedoch vorwiegend auf Nutzungsaufgabe, Wiederbewaldung und nur zu einem geringen Ausmaß auf die Steigerung der Nutzungshäufigkeit zurückzuführen ist.

Im Projektzeitraum werden dreißig Spenderflächen kartiert und zertifiziert. Auf ausgewählten Flächen (2/3 Bergmahdflächen und 1/3 weitere artenreiche Flächen) wird zum optimalen Zeitpunkt geerntet, mit dem Ziel Heumulch, Heudrusch oder Samen auf Empfängerflächen einzusetzen und zu testen. Das Projekt legt den Grundstein für eine nachhaltige Anwendung von Heumulch oder Heudrusch und bietet die Grundlage, damit Saatgut vermarktet werden kann und somit eine Möglichkeit der Wertschöpfung für Landwirte in der Region entsteht.

- Information und Aufnahme Betriebe/Erzeugergemeinschaften: Ehest möglich sollen weiterführende Informationen zur Möglichkeit des Saatgutes bei LandwirtInnen vorgestellt werden. Schon 2016 wurden alle Naturschutz ÖPUL Betriebe der Region über das Projekt schriftlich informiert und es gab eine Infoveranstaltung.

- Auswahl voraussichtlich geeigneter Entnahmeorte: Im Gebiet kommen zahlreiche Pflanzengesellschaften vor, die sich auf Grund unterschiedlicher Standortfaktoren (Höhenlage, Geologie, Wasserhaushalt, Bewirtschaftung, etc.) unterscheiden. Es wird angestrebt, ein breites Spektrum an unterschiedlichen Pflanzengesellschaften abzudecken. Die gemeldeten Flächen werden mittels bereits vorhandener Daten überprüft und 30 Entnahmeorte ausgewählt.

- Untersuchung der Entnahmeorte: Die vorausgewählten Entnahmeorte werden pflanzensoziologisch untersucht, dabei sollen die „Methoden zur Identifikation geeigneter Ressourcenwiesen für Heugrassaaten“ von Bosshard, A. & Reinhard, B. (2006) angewendet werden.

- Beratung Betriebe/Erzeugergemeinschaften und Produktion Erhaltungsmischungen: Die Ergebnisse werden aufbereitet und den Betrieben/Erzeugergemeinschaften bereitgestellt. Der Bericht muss Informationen über die genaue Abgrenzung der Produktionsfläche, die „Zielarten“ und „Negativarten“ enthalten. Ebenso wie eine Anleitung, um den richtigen Zeitpunkt für die Ernte.

- Suche von und Anbau auf Empfängerflächen - Erfolgskontrolle: Im Ursprungsgebiet werden Kooperationspartner mit Bedarf an Saatgut gesucht. Maximal 6 geeignete Empfängerflächen mit insgesamt 1500 m2 werden auf Kosten des Kooperationspartners vorbereitet und die Erhaltungsmischung eingesät. Der Erfolg der Rekultivierung wird über zwei Jahre kontrolliert, wobei wichtige Parameter wie Artenzusammensetzung und Deckungsrate zu dokumentieren sind.

- Keimfähigkeit unter kontrollierten Bedingungen: Parallel dazu wird eine Kooperation mit der Universität Innsbruck (Bot. Institut) angestrebt. Untersucht werden sollen die Zusammensetzung der Erhaltungsmischungen und die Keimfähigkeit unter kontrollierten Bedingungen. Aus diesen Parametern können in Folge Empfehlungen für die Produzenten sowie für die Anwendung der Erhaltungsmischungen abgeleitet werden.

- Berichte und Präsentation der Ergebnisse - Erfahrungsaustausch: Die gesammelten Daten werden analysiert und z.B. die tatsächlichen Erzeugungskosten für die Erhaltungsmischungen (€/kg) errechnet. Die Projektteilnehmer und Kooperationspartner werden in regelmäßigen Abständen über die Ergebnisse informiert. Im Erfahrungsaustausch und bei Fortbildungen zum Thema (Zertifizierungsmöglichkeiten) soll die weitere Entwicklung der Produktion von Erhaltungsmischungen gefördert werden.

- Öffentlichkeitsarbeit: Das Projekt wird über die Medien der Öffentlichkeit vorgestellt und es wird eine Broschüre erstellt, die sich an Anwender von Erhaltungsmischungen wendet.

Wipptaler Wirtschaftsfestival 2017

Das 1. Wipptaler Wirtschaftsfestival ist der Start einer Veranstaltungsreihe im Bereich Wirtschaft, welche jährlich wiederholt werden kann und gezielt das Wipptal und die Wipptaler Unternehmer bewirbt. Geplant ist eine eintägige Wirtschaftsschau bestehend aus zwei Schwerpunkten: am Vormittag liegt der Fokus auf Jugendliche welche im Berufsfindungsprozess sind, am Nachmittag findet ein Unternehmerfest statt.

Das 1. Wipptaler Wirtschaftsfestival ist der Start einer Veranstaltungsreihe im Bereich Wirtschaft, welche jährlich wiederholt werden kann und gezielt das Wipptal und die Wipptaler Unternehmer bewirbt. Geplant ist eine eintägige Wirtschaftsschau bestehend aus zwei Schwerpunkten: am Vormittag liegt der Fokus auf Jugendliche welche im Berufsfindungsprozess sind, am Nachmittag findet ein Unternehmerfest statt.

Das langfristige Ziel des Projektes ist es, die Region Wipptal als Wirtschaftsstandort zu stärken, die Betriebe untereinander besser zu vernetzen und deren Bekanntheitsgrad zu steigern. Die WipptalerInnen sollen für Dienstleistungen und Produkte aus ihrer Region sensibilisiert und darüber informiert werden:

- Präsentation von attraktiven Arbeitgebern aus der Region

- Kennenlernen der Berufe und deren Anforderungen direkt von Fachkräften aus der Wirtschaft

- Knüpfen von direkten Kontakten zwischen Schülern und Unternehmern

- Unterstützung im Berufsentscheidungsprozess von Jugendlichen

Einzigartige Darstellung für die Wipptaler Bevölkerung, bei dem gleichzeitig die Wipptaler Wirtschaft auf sympathische Art und Weise präsentiert wird. Das Image des Unternehmertums wird dadurch positiv besetzt und das Gemeinsame (Arbeitgeber / Arbeitnehmer) als Erfolgsfaktor präsentiert.

Im Jänner 2016 wurde die Arbeitsgruppe „Wirtschaft“ unter der Begleitung vom Regionalmanagement initiiert. Dazu wurden UnternehmerInnen, Vertreter der Interessensgruppen Arbeiterkammer, Wirtschafskammer und Wirtschaftsbund geladen. In diesem Rahmen wurde die Idee zum "Wipptaler Wirtschaftsfestival" geboren und in weiterer Folge nachstehende Projektmaßnahmen ausgearbeitet:

Mindestens 30 Betreibe aus dem Wipptal werden teilnehmen, um den notwendigen Effekt zu erzielen, wobei die Betriebe keine Standgebühren bezahlen und keine Eintritt verlangt wird.

Vormittag: Fokus auf Kinder und Jugendliche

Bei der Veranstaltung selbst wird das praktische Kennenlernen von Berufen in den Vordergrund gestellt, denn dies stellt einen wesentlichen Schritt im Berufswahlprozess von Jugendlichen dar. Da die Entscheidung, welche Lehre oder weiterführende Schule die Richtige ist, bereits im Halbjahr der 8. Schulstufe getroffen werden muss, möchten wir die SchülerInnen so früh wie möglich unterstützen.

Im Vordergrund steht das praktische Kennenlernen der Berufe und Tätigkeiten aus der Region. Erfahrungsgemäß ist dies am einprägsamsten und spannendsten, wenn die Jugendlichen selbst kleinere Tätigkeiten ausprobieren und in Kontakt mit Lehrlingen kommen können. Aus diesem Grund bieten Wipptaler Betriebe Schülerinnen und Schülern aus der Region die Möglichkeit sich im Rahmen des Wipptaler Wirtschaftsfestivals über spannende Lehrberufe, interessante Ausbilderbetriebe, offene Lehrstellen und Schnuppermöglichkeiten zu informieren.

Die teilnehmenden Betriebe haben die Möglichkeit ihren Betrieb als Ausbilderbetrieb zu präsentieren und Kontakte zu potenziellen Lehrlinge zu knüpfen. Den Schülerinnen und Schülern wird zudem die Möglichkeit geboten, ihre Talente unter Beweis zu stellen. An den Ständen der verschiedenen Betriebe werden verschiedene „Challenges“ präsentiert, die zu bewältigen sind z.B.: Blumenladen - Benennung von 5 Blumensorten; KFZ Peer - Nachfüllen Scheibenflüssigkeit; Schafferer - Durchsägen von 3 Holzstücken... uvm. Alle teilnehmenden Betriebe haben die einmalige Möglichkeit sich auch im praktischen Sinne zu präsentieren und die Talente der Jugendlichen herauszufiltern.

Wettbewerb: Es besteht auch die Möglichkeit, ein Teamwettbewerb in Form eines Triathlons aufzubauen. An verschiedenen Stationen der Betriebe oder AMS/BIZ/WIFI müssen verschiedene Aufgaben bewältigt werden. Dabei wird die Teamfähigkeit gefördert und getestet. Für das beste Team winkt ein Preis - Teams können vor Ort zusammengelost werden, oder auch im Vorfeld in der Schule gegründet werden- Ziel ist es die Jugendlichen so mehr zu fördern.

Kooperation mit Schulen: Um Schüler besser abzuholen, werden in den Schulen Informationsunterlagen der jeweiligen Betriebe ausgehändigt. Zudem werden Fragen der Schüler in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen gesammelt und können via Mail eingereicht werden, oder auch vor Ort bei der Podiumsdiskussion an die Moderation übergeben werden.

Nachmittag: Fokus auf die breite Öffentlichkeit inkl. Rahmenprogramm

Die Wipptaler Unternehmer präsentieren sich der Bevölkerung, Partnern und der Politik. Die Wirtschaftsbetriebe „öffnen“ sich für die Bevölkerung und informieren über ihren Alltag, ihre Produkte und Dienstleistungen. Der Öffentlichkeit Unbekanntes wird so vor den Vorhang geholt. Dabei wird mit Einheimischen und Gästen aus nah und fern gefeiert.

Das Rahmenprogramm umfasst die teilnehmenden Unternehmensbereiche in Form von gemeinsamen Clustern, die ihr Arbeitsspektrum zeigen. Verschiedene Musikgruppen sorgen für das ideale Festival-Feeling.

Hier wird einheimischen Gruppen wie auch Newcomern oder jungen Bands, ein Auftritt ermöglicht. Um die Kinderbetreuung kümmern sich die Landjugend bzw. verschiedene Jungschargruppen. In den Programmpausen werden die Unternehmer selbst, aus der Region präsentiert und können auch über diverse Aktivitäten/Aktionen aus ihren jeweiligen Geschäftsbereichen berichten. Dies erfolgt auf der Bühne mit gezielter Moderation.

ASA - Alpine Safety Area

Für die Ausübung der Sportarten Wandern und Bergsteigen sind keinerlei Vorbildung oder Einschulung zwingend notwendig, aber durchaus ratsam. Rund 34% aller Unfälle in Tirol sind Wanderunfälle. Bereits kleine Unachtsamkeiten wie z.B. ein Stolperer können fatale Folgen haben. Das Projekt ASA - Alpine Safety Area beim Klettersteig in St. Magdalena hat das Ziel durch Information und Bewusstseinsbildung alpinen Gefahren beim Wandern und Bergsteigen vorzubeugen. Es soll eine fixe Anlage installiert werden. In diesem Demonstrations- und Schulungsgelände kann der Besucher auf engstem Raum und im relativ sicheren Rahmen erfahren und erleben, welche Anforderungen auf Wander- und Bergwegen sowie Klettersteigen auf Bergwanderer bzw. Bergsteiger zukommen.

Für die Ausübung der Sportarten Wandern und Bergsteigen sind keinerlei Vorbildung oder Einschulung zwingend notwendig, aber durchaus ratsam. Rund 34% aller Unfälle in Tirol sind Wanderunfälle. Bereits kleine Unachtsamkeiten wie z.B. ein Stolperer können fatale Folgen haben. Das Projekt ASA - Alpine Safety Area beim Klettersteig in St. Magdalena hat das Ziel durch Information und Bewusstseinsbildung alpinen Gefahren beim Wandern und Bergsteigen vorzubeugen. Es soll eine fixe Anlage installiert werden. In diesem Demonstrations- und Schulungsgelände kann der Besucher auf engstem Raum und im relativ sicheren Rahmen erfahren und erleben, welche Anforderungen auf Wander- und Bergwegen sowie Klettersteigen auf Bergwanderer bzw. Bergsteiger zukommen.

Gemeinsam mit dem Land Tirol (Sportabteilung), der Abteilung Forst, dem Kuratorium für alpine Sicherheit, dem Bergführerverband und der Alpinpolizei soll dieses Pilotprojekt gestartet werden. Die Anlage dient der Information und Bewusstseinsbildung, um alpine Gefahren und Risiken beim Bergwandern und Klettersteiggehen zu veranschaulichen.

Die Inhalte des von der Tiroler Landesregierung beschlossenen Tiroler Wander- und Bergwegekonzeptes können so erstmals in einem didaktisch sehr wertvoller und anschaulicher Weise praktisch vermittelt werden. Damit soll versucht werden, mit Präventionsmaßnahmen die Unfallzahlen beim Wandern zu verringern und die Einheimischen als auch die Touristen auf die Gefahren der alpinen Bergwelt aufmerksam zu machen.

Bergsportarten wie das Wandern erleben einen Höhenflug, immer mehr Personen üben diese Sportart als z.B. Ausgleich zu ihrem Alltag aus. Die Statistik zeigt, dass es zu einem rasanten Anstieg der Wanderer gekommen ist. Folglich ist es in den letzten Jahren auch zu relativ vielen Unfällen gekommen. Rund 34% aller Unfälle in Tirol sind Wanderunfälle. Geht man zur Ursachenforschung über, dann wären eigentlich alle Unfälle mehr oder weniger vermeidbar. Neben Erschöpfung (Herzinfarkt) gibt es viele kleine Ursachen, die oft fatal enden. Ein Stolperer auf einem ausgesetzten Höhenweg in den Bergen endet laut Statistik in vielen Fällen auch tödlich. Um die richtige Gehtechnik in einem kurzen, dafür adaptierten Gehgelände relativ gefahrlos zu üben und zu verbessern, soll nun erstmals eine sogenannte „Alpine Safety Area“ (kurz ASA) geschaffen werden.

In diesem fix installierten alpinen Demonstrations- und Schulungsgelände kann der Besucher auf engstem Raum und im relativ sicheren Rahmen erfahren und erleben, welche Anforderungen auf Wander- und Bergwegen sowie Klettersteigen der verschiedenen Schwierigkeitsgrade auf Bergwanderer bzw. Bergsteiger zukommen. Dazu sind verschiedene Informationstafeln vorgesehen, um die Inhalte eindringlich und ansprechend aufbereitet zu vermitteln. Die Besucher können auch ihre Trittsicherheit üben und ihre Kletterfertigkeit sowie Schwindelfreiheit testen. Ein weiterer wichtiger Teil des Projektes sind die geplanten Schulprojekte mit den Klassen der NMS im Wipptal. Gemeinsam mit einem Bergführer werden die Kinder auf alpine Gefahren sensibilisiert und können die Gehtechniken auf Bergwegen und Klettersteigen gefahrlos üben.

Erweiterungsprojekt Mühlendorf Gschnitz

Das Mühlendorf in Gschnitz vermittelt einen tiefgehenden Eindruck der Tiroler Kultur und Tradition und deren bäuerlichen Handwerkskunst. Durch ein Erweiterungsprojekt "Lebendes Mühlendorf im Gschnitztal" sollen nachfolgende Erweiterungen bzw. Sanierungen das Angebot optimieren: Beschilderung von der Bundesstraße in Steinach bis zum Mühlendorf in Gschnitz, Neuerrichtung der Getreidemühle und Neugestaltung des Brotbackofens mit Themenerlebnissen sowie die Verbesserung der Qualität des Kinderspielplatzes. Das Mühlendorf soll einerseits die lokale und regionale Zusammenarbeit zwischen Vereinen und heimischen Firmen fördern, andererseits regionale Impulse für den Tourismus in der Region setzen und als Erholungsgebiet werben.

Das Mühlendorf in Gschnitz vermittelt einen tiefgehenden Eindruck der Tiroler Kultur und Tradition und deren bäuerlichen Handwerkskunst. Durch ein Erweiterungsprojekt "Lebendes Mühlendorf im Gschnitztal" sollen nachfolgende Erweiterungen bzw. Sanierungen das Angebot optimieren: Beschilderung von der Bundesstraße in Steinach bis zum Mühlendorf in Gschnitz, Neuerrichtung der Getreidemühle und Neugestaltung des Brotbackofens mit Themenerlebnissen sowie die Verbesserung der Qualität des Kinderspielplatzes. Das Mühlendorf soll einerseits die lokale und regionale Zusammenarbeit zwischen Vereinen und heimischen Firmen fördern, andererseits regionale Impulse für den Tourismus in der Region setzen und als Erholungsgebiet werben.

Das Mühlendorf soll einerseits die lokale und regionale Zusammenarbeit zwischen Vereinen und heimischen Firmen fördern, andererseits regionale Impulse für den Tourismus in der Region setzen und Erholungsgebiet werden. Das „Lebende Mühlendorf“ soll zur Erhaltung des Tiroler Kulturgutes und des kulturellen Erbes beitragen, und ein wichtiger Bestandteil für das gesamte Tal und die Region, für die Bevölkerung und die Gäste, werden. Die Region wird im Zuge der Umsetzung ihr Interesse am Projekt durch die aktive Mitarbeit in der Bau- und Betriebsphase zeigen. Weiters werden auch Bürger aus der Region unentgeltliche Arbeiten in der Bau- und Betriebsphase erbringen. Schätzungen aufgrund der derzeitigen Rückmeldungen aus der Region (Vereine/Gemeindebürger/Einzelpersonen) lassen alleine in der Erweiterungsphase unentgeltliche Eigenleistungen von bis zu 500 Stunden erwarten.

Das Mühlendorf kann - eine entsprechende thematische Inszenierung des Projektes vorausgesetzt - weiter zu einem Anziehungspunkt für das Gschnitztales ausgebaut werden. In weiterer Folge sollen auch das gesamte Wipp- und Stubaital sowie Innsbruck und Umgebung eingebunden werden, womit dieses Projekt auch entsprechende weitere regionalwirtschaftliche Impulse auslösen kann. Die Grundthematik mit all ihren spezifischen Besonderheiten, erlaubt eine gewisse Weiterentwicklung des Angebotes und ermöglicht somit die laufend nötige Erneuerung und Attraktivitätsverbesserung. In Kombination mit anderen freizeittouristischen Angeboten der Region, lassen sich attraktive Angebotspakete schnüren, die dazu beitragen können, die Verweildauer von Tages- und Aufenthaltsgästen zu steigern. Dies hat einen entsprechenden wirtschaftlichen Effekt für die lokal und regional ansässigen Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe.

Das Mühlendorf ist die einzige museale Einrichtung im Wipptal und hat damit in der Region ein Alleinstellungsmerkmal.

Das Mühlendorf ist um den am Ende des Tales gelegenen Sandeswasserfall im Landschaftsschutzgebiet Serles - Habicht - Zuckerhütl angelegt, und vermittelt einen tiefgehenden Eindruck der Tiroler Kultur und Tradition und deren bäuerlichen Handwerkskunst. Im Einzelnen wurden Mühlen, Kornkästen, Werkstätten, Backöfen, Waschstuben und Zäune nach historischen Vorlagen und mit althergebrachten Handwerkstechniken, unter Verwendung von originalem Altholz und Originalmaterialien, nachgebaut. Im Jahre 2017 wird das Mühlendorf sein 10- jähriges Jubiläum feiern und mit den nachfolgenden Erweiterungen bzw. Adaptierungen das Projekt erweitern.

Projektmaßnahmen:

Beschilderung von der Bundessstraße in Steinach bis zum Mühlendorf in Gschnitz: Durch eine klare Positionierung wird der Besucher von den Marketingmaßnahmen, der Beschilderung bis zum Mühlendorf sowie im Mühlendorf selbst eine klare einheitliche Linie erkennen. Dadurch wird der Wiedererkennungswert drastisch gesteigert.

Neuerrichtung der Getreidemühle und Adaptierung Brotbachofen mit Themenerlebnissen: Dazu wird eine alte Mühle aus dem Stubaital abgetragen und in mühevoller Kleinarbeit im Mühlendorf durch unsere Vereinsmitglieder und vielen Stundenaufgebaut werden. Es erfolgt eine Adaptierung zum bestehenden Mühlrad als Antrieb. Damit das gemahlene Korn auch direkt vor Ort verarbeitet werden kann ist es auch notwendig den Brotbachofen neu aufzubauen. In diesem Zusammenhang werden auch die damit verbundenen Objekte saniert.

Adaptierung Kinderspielplatz: Für die Kinder wird eine natürliche Aerosol Inhalations- Therapie direkt am Fuße der Sandes Wasserfalls durchgeführt. Zu diesem Zwecke wurde ein eigener kreativer Kinderspielbereich im Auswirkungsbereich der Zerstäubung des Sandes Wasserfalls konzipiert. Der Therapieplatz wurde physikalisch vermessen. Der Therapiebereich wirkt unbewusst auf die dort spielenden Kinder aus. Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden. Die Wassertemperatur der Wasserfälle steigt selten über 8°C. Dementsprechend kühl ist es im Nahbereich der Wasserfälle und daher gerade in den Sommermonaten ein zusätzliches wunderbares Erlebnis.

WippTalent 2017

Das WippTalent ist eine Plattform, welche jungen Kunstschaffenden in der Region die Möglichkeit gibt, ihre Begabung, Kreativität und Vielfältigkeit zu zeigen. Alle WipptalerInnen bis 35 Jahren können mit verschiedensten künstlerischen Tätigkeiten wie z.B. in den Kategorien Malerei, Multimedia, Literatur, Schauspiel etc., mitmachen. Die Kunstobjekte werden bei einem abschließenden Event als Höhepunkt ausgestellt. Das Projekt Wipptalent wird jährlich durchgeführt, wobei ein Wechsel des Standorts sowie des Themas vorgesehen ist und auch gesellschaftspolitische und -kritische Themen diskutiert werden. Dazu wird die Veranstaltung zu einem bestimmten Thema organisiert. Heuer findet das Projekt und das Event unter einem gesellschaftskritischen und regionsfördernden Schwerpunkt statt: Natur, Zukunft und Mensch - zusammengefasst - Energie.

Das WippTalent ist eine Plattform, welche jungen Kunstschaffenden in der Region die Möglichkeit gibt, ihre Begabung, Kreativität und Vielfältigkeit zu zeigen. Alle WipptalerInnen bis 35 Jahren können mit verschiedensten künstlerischen Tätigkeiten wie z.B. in den Kategorien Malerei, Multimedia, Literatur, Schauspiel etc., mitmachen. Die Kunstobjekte werden bei einem abschließenden Event als Höhepunkt ausgestellt. Das Projekt Wipptalent wird jährlich durchgeführt, wobei ein Wechsel des Standorts sowie des Themas vorgesehen ist und auch gesellschaftspolitische und -kritische Themen diskutiert werden. Dazu wird die Veranstaltung zu einem bestimmten Thema organisiert. Heuer findet das Projekt und das Event unter einem gesellschaftskritischen und regionsfördernden Schwerpunkt statt: Natur, Zukunft und Mensch - zusammengefasst - Energie.

Der Mehrwert des "WippTalents 2017" liegt zu Einen darin, dass sich junge WipptalerInnen (bis 35 Jahre) verschiedenen künstlerischen Themen kostenlos widmen können. Dadurch wird das Angebot an Kunst und Kultur in der Region beworben, evt. neue Interessen geweckt oder Talente entdeckt.

Es gilt das kreative Denken zu fördern und ein zukunftsweisendes, attraktives Wipptal zu schaffen. Es wird nicht nur einfach Kunst gefertigt, sondern auch gesellschaftspolitische und -kritische Themen diskutiert. Aus diesem Grund wird das Event jährlich einem bestimmten Thema unterstellt, welches auch alle teilnehmendes KünstlerInnen aufgreifen und in ihre Werke einbinden.

Das WippTalent ist eine Plattform, welche jungen Kunstscha enden in der Region die Möglichkeit gibt, ihre Begabung, Kreativität und Vielfältigkeit zu zeigen. Alle WipptalerInnen bis 35 Jahren können mit verschiedensten künstlerischen Tätigkeiten, beispielsweise in den Kategorien Sound, Malerei, Multimedia, Literatur, Schauspiel, Bildhauerei, Fotographie oder Street Art, mitmachen. Die Kunstobjekte werden bei einem abschließenden Event als Höhepunkt ausgestellt.

Das Projekt wird jährlich durchgeführt, wobei ein Wechsel des Standorts sowie des Themas vor- gesehen ist. Wir entwickeln dieses Vorhaben stetig weiter, um die Jugendlichen der Region zu fördern und ein kreatives, zukunftsweisendes und attraktives Wipptal zu scha en. Es wird nicht einfach nur Kunst gemacht, sondern es werden auch gesellschaftspolitische und -kritische Themen diskutiert. Dazu wird die Veranstaltung zu einem bestimmten Thema organisiert. Alle KünstlerInnen können und sollen das Thema aufgreifen und in ihre Werke einbinden. Letztes Jahr lautete das Thema „Mobilität“.

Projektmaßnahmen

Durchführung als Green Event: Passend zum Thema Energie wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und die Abschlussveran-staltung als Green Event durchführen. Durch die Einhaltung des umfangreichen Maßnahmenka-talogs von Green Events Tirol werden wir unseren Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Durch die Reduktion des Abfallvolumens, des Energie- und Ressourcenverbrauchs, aber auch durch soziale Nachhaltigkeit nehmen wir Rücksicht.

Die Workshops: Um ein möglichst breites Interessensspektrum abzudecken und Talente entdecken und fördern zu können, nden im Vorfeld zahlreiche Workshops, geleitet von Wipptaler KunstpatInnen statt. Die Auftritte der Musik- bzw. Theaterworkshops werden in die Veranstaltung eingebunden. Pro Workshop können zwischen fünf und 30 junge WipptalerInnen mitmachen. Alle Work- shops können kostenlos besucht werden - die Kosten werden aus dem Veranstaltungsbudget beglichen. Dadurch ist der Besuch unabhängig von den nanziellen Gegebenheiten der Teilneh- mer möglich.

Bewerbung und Öffentlichkeitsarbeit: Um den Gedanken der Veranstaltung nach außen zu tragen und möglichst vielen die Möglichkeit der Teilnahme geben zu können, ist eine umfassene Bewerbung notwendig.

Die Veranstaltung und die Workshops werden durch folgende Maßnahmen beworben: Plakate in verschiedenen Größen im ganzen Wipptal, Flyer, Folder für die Veranstaltung, einer Beilage bei den Bezirksblättern im Gebiet Wipptal/Stubai, einem Banner bei der Autobahnau ahrt Matrei am Brenner, einem Rollup sowie die Einschaltung auf den Anzeigetafeln der Raiffeisenbank Wipptal in Steinach am Brenner und Trins, uvm..