Regio Wipptal

Regionalentwicklung

Das Wipptal im Überblick

Die Region des nördlichen Wipptals erstreckt in Nord-Süd-Richtung von der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck bis zur italienischen Grenze, dem Brennerpass. Politisch wird sie dem Bezirk Innsbruck-Land zugeordnet. Das Wipptal besteht aus einem Haupttal mit einer Gesamtlänge von rund 36km, sowie aus sieben Seitentälern, wovon fünf als Siedlungsraum bewohnt sind: das Navis-, Schmirn- und Valsertal östlich des Haupttales, das Gschnitz- und Obernbergtal westlich davon. Die insgesamt zehn Gemeinden des Wipptales - Ellbögen, Gries am Brenner, Gschnitz, Matrei am Brenner, Navis, Obernberg am Brenner, Schmirn, Steinach am Brenner, Trins und Vals, bilden auch den Planungsverband Wipptal.

Geographisch als auch historisch wird das nördliche und das südliche Wipptal als Einheit wahrgenommen und ist stark von seiner Verkehrsfunktion geprägt: entlang des Haupttales in Nord-Südausrichtung befinden sich die Brennereisenbahn und –autobahn. Der Brennerpass ist mit einer Seehöhe von 1.374m der niedrigste Alpenpass, ganzjährig befahrbar und stellt die meistbefahrene Verbindung zwischen Österreich und Italien dar.

Die Nähe zu Innsbruck verbunden mit der Schönheit seiner Seitentäler macht das Wipptal zum Naherholungsraum. Die Seitentäler bieten versteckte Naturjuwele, atemberaubende Berglandschaften und zahlreiche Rad-, Mountainbike-, Berg- und Wanderwege. Nähere Informationen zum touristischen Angebot finden Sie beim Tourismusverband Wipptal.

Die Regionsgestalter

Warum Regionalentwickung?

Der Verein Regio Wipptal wurde bereits Jahr 2000 als LEADER+ - Verein gegründet. Seither verfolgt ein Team von Regionalentwickler/-innen in enger Kooperation mit regionalen Akteuren/-innen, Unternehmer/-innen sowie den Wipptaler Gemeinden das Ziel, mithilfe Europäischer Strukturfonds (LEADER, IWB, Interreg) eine sinnvolle und nachhaltige Entwicklung des Wipptales voranzutreiben. Getreu dem Motto „Gemeinsam mehr bewegen“ fungiert der Verein als essentielle Schnittstelle und unterstützt engagierte Projektträger/-innen und Visionäre in der Projektentwicklung und / -umsetzung.

Entwicklungsstrategie

Die Lokale Entwicklungsstrategie 2023-2027 gibt den Rahmen für die Arbeit vom Regionalmanagement Wipptal vor. Sie wurde unter Einbeziehung der Bevölkerung sowie regionaler Akteure aus den Bereichen Bildung, Landwirtschaft, Soziales, Tourismus, Wirtschaft etc. in der Form von Arbeitsgruppen erarbeitet, vom Regionalmanagement koordiniert und begleitet. Aufbau der Lokalen Entwicklungsstrategie:

- Beschreibung der LAG (Lokale Aktionsgruppe)

- Beschreibung der Region Wipptal

- Analyse des Entwicklungsbedarfs der Region inkl. Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT)

- Erläuterung der drei Aktionsfelder der Strategie

- Steuerung und Qualitätssicherung

- Organisationsstruktur der LAG (Lokale Aktionsgruppe)

- Umsetzungsstrukturen

- Finanzierung

Die Aktionsfelder stellen ein wesentliches Element in Bezug auf die Arbeit des Regionalmanagement Wipptal dar. Sie beschreiben in welchen Teilbereichen und mit welchen Maßnahmen sich die Region Wipptal in der Förderperiode 2023 - 2027 weiterentwickeln soll. Zudem bestimmen die vier Aktionsfelder - Steigerung der Wertschöpfung (1), Festigung der natürlichen Ressourcen und des kulturellen Erbes (2), Stärkung der für das Gemeinwohl wichtigen Strukturen und Funktionen (3), Klimaschutz und Anpassung an Klimawandel (4), sowie IBW & EFRE (5) und ETZ CLLD Region Interreg Wipptal (6) - über die Förderfähigkeit von Projekten im Rahmen des LEADER-Programms. Interesse geweckt? Hier ist die detaillierte Lokale Entwicklungsstrategie 2023 - 2027 zu finden.

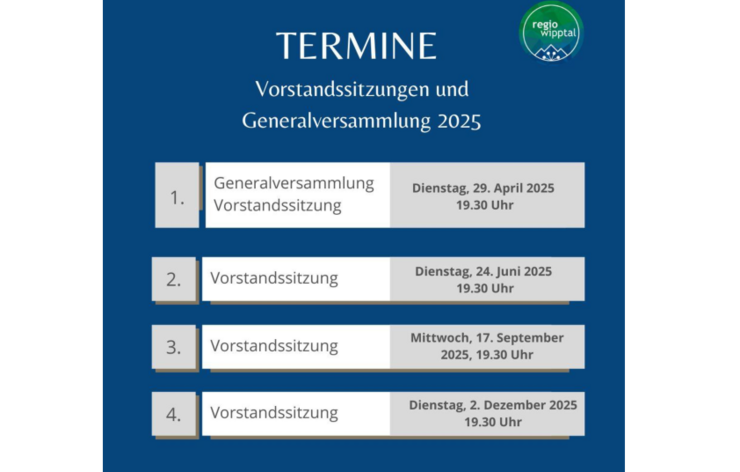

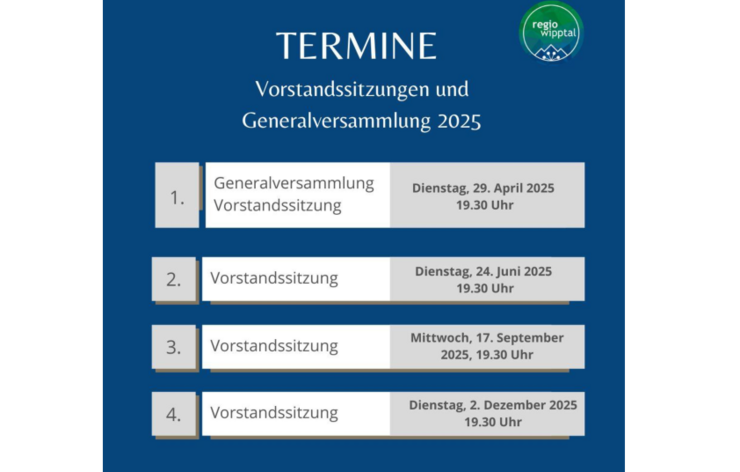

Vorstandsitzungen und Generalversammlung 2025

Wir möchten euch gerne einen Überblick über die geplanten Vorstandsitzungen/ Generalversammlung für das Jahr 2025 geben und euch hiermit herzlich dazu einladen.

Ort und genauere Details werden jeweils rechtzeitig vorher bekannt gegeben. Wir hoffen mit dieser jährlichen Vorausschau eine gute Planung zu ermöglichen.

Verein & Lokale Aktionsgruppe (LAG)

Wie alle Tiroler Regionalmanagementvereine stellt auch der Verein Regio Wipptal einen freiwilligen Zusammenschluss auf regionaler Ebene dar. Der Verein ist nicht gewinnorientiert und verfolgt eine zielgerichtete Zusammenarbeit der Region Wipptal mit Land, Bund und EU und fördert die strategische Ausrichtung der Regionalentwicklung.

Gemäß den Vereinsstatuten bildet ein 24-köpfiger Vorstand gemeinsam mit der Generalversammlung die Vereinsorgane. Die Generalversammlung findet 1 x jährlich im ersten Jahresdrittel statt, die Versammlung des Entscheidungsgremiums (Vorstand) 4 x pro Kalenderjahr.

Der Vorstand stellt das LEADER-CLLD Projektauswahlgremium dar und setzt sich aus dem Obmann, seinem Stellvertreter, dem Kassier sowie weiteren 21 privaten und öffentlichen Personen zusammen. Die Mitglieder des Vorstandes entscheiden auf regionaler Ebene über die Förderfähigkeit der vorgelegten Projektanträge im Rahmen des LEADER-Förderprogramms.

Liste Vorstandsgremium

Geschäftsordnung

Statuten

Das LAG-Management, bestehend aus der Geschäftsführung und 2 Mitarbeiterinnen, bewältigt ein vielseitiges Aufgabenspekturm:

- Mitentwicklung, Begleitung und Unterstützung von Förderprojekten (LEADER, Interreg, …)

- Projektberatung und -management

- Abhaltung und Moderation von Arbeitsgruppen

- Durchführung von Informationsveranstaltungen, Vernetzungstreffen sowie Vorstandsitzungen

- Schnittstellenmanagement

- Öffentlichkeitsarbeit

Team

Dott.ssa Sabine Richter

Geschäftsführung

Schwerpunkte: Strategie | Regionalentwicklung | Förderabwicklung Interreg

Tel.: +43 676 - 70 15 500

E-Mail: s.richter@regio-wipptal.at

Ing. Lukas Peer

Obmann

Bürgermeister Navis | Angestellter LK-Tirol

Mob.: +43 664 4374880

E-Mail: buergermeister@navis.tirol.gv.at

Daniela Achmüller, BA, MA

Assistenz der Geschäftsführung

Schwerpunkte: Öffentlichkeitsarbeit | Technische Abwicklung LAG Management | Projektmanagement

Mob.: +43 676-64 12 015

E-Mail.: d.plattner@regio-wipptal.at

Elisabeth Demir

Assistenz der Geschäftsführung

Schwerpunkte: Projektmanagement | Förderabwicklung LEADER

Mob.: +43 676-64 12 015

E-Mail.: projektmanagement@regio-wipptal.at

Angelika Koidl

Leitung Freiwilligenzentrum Wipptal

Mob.: +43 664-79 36 497

E-Mail.: freiwilligenzentrum@regio-wipptal.at

Claudia Hackhofer

Klima- und Energie-Modellregion „KLIMA-fit Wipptal“

Mob.: +43 650 27 27 561

E-Mail: kem-wipptal@planungsverband.at

Kontakt

REGIO WIPPTAL

Zieglstadl 32 | 6143 Matrei am Brenner

Mobil +43 676 64 12 015

Fax +43 810 955 440 27 75

E-Mail wipptal@leader-tirol.at

Projekte

In der Förderperiode 2014-2020 konnten Projekte in verschiedenen Bereichen, wie der Wirtschaft, Soziales oder im Bereich der Umwelt, unterstützt und realisiert werden. Hierfür wurden Fördergelder über LEADER, IWB, EFRE, ETZ und INTERREG beantragt und genutzt. Wir freuen uns schon auf den Start der neuen Förderperiode 2023-27 im Frühjahr 2023. Hier könnt ihr euch durch die Projekte der letzten Jahre klicken.

Bildungsoffensive Wipptal

Die Aus- und Weiterbildung geht zu den Menschen und nicht umgekehrt.

Die Aus- und Weiterbildung geht zu den Menschen und nicht umgekehrt.

Aus- und Weiterbildung findet in der Region Wipptal statt und ermöglicht damit auch einem erweiterten Personenkreis daran teilzunehmen.

Die Erwachsenenbildungseinrichtungen im Wipptal mit der VHS Matrei-Mühlbachl-Pfons-Navis in Matrei und der VHS in Gries sowie der Erwachsenenschule in Steinach halten EDV- und Sprachkurse ab die von allen Bewohnern des Wipptales als qualifizierte Aus- und Weiterbildungskurse genutzt werden können. Im Rahmen der EDV-Kurse ist es möglich den sogenannten EDCL-Führerschein zu erwerben. Die Sprachkurse sind vor allem Grundlagen- sowie Auffrischungskurse.

Gemeindebroschüre Wipptal

18 Gemeinden - 1 Region. Die insgesamt 18 Gemeinden dies- und jenseits des Brenners gründeten mit dem Interreg-Rat Wipptal im Jahr 2008 nicht nur eine Plattform für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, sondern begründeten auch das Tal der vernetzten Vielfalt.

18 Gemeinden - 1 Region. Die insgesamt 18 Gemeinden dies- und jenseits des Brenners gründeten mit dem Interreg-Rat Wipptal im Jahr 2008 nicht nur eine Plattform für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, sondern begründeten auch das Tal der vernetzten Vielfalt.

Der Mehrwert besteht in dem Miteinander dies- und jenseits der ehemaligen Brennergrenze zur nachhaltigen Entwicklung der Region Wipptal im Bereich Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaft, Jugend und Kultur sowie Gemeinden.

Im Rahmen des Interreg-Rates Wipptal 2007-2011 wurden zahlreiche Kleinprojekte und Initiativen umgesetzt, um den Grundsatz des Interreg-Rates Wipptales, das „Wipptal als Region ohne Grenzen“, den Bewohnern der Region darzustellen. Ziel bei allen Projekten und damit auch für die gemeinsame Wipptalbroschüre ist es, das ureigene Gefühl der Zusammengehörigkeit wieder zu beleben bzw. zu festigen. Das letzte Projekt im Rahmen der Förderperiode bis 2011 ist nunmehr die Erstellung einer gemeinsamen Broschüre in der sich alle 18 Gemeinden dies- und jenseits des Brenners präsentieren und dabei die Eigen- und Besonderheiten als wissens- und sehenswertes, aber auch die Gemeinsamkeit der Region Wipptal als nach Außen sichtbar darstellen.

Die Projektumsetzung erfolgte in Zusammenarbeit zwischen dem Regionalmanagement Wipptal in Steinach und der Genossenschaft für Regionalentwicklung in Sterzing. Die Gemeindebroschüre wird in allen Gemeinden zur freien Entnahme für die Gemeindebürger aufgelegt. Ebenso gibt es Freiexemplare für alle Tourismusverbände dies- und jenseits des Brenners.

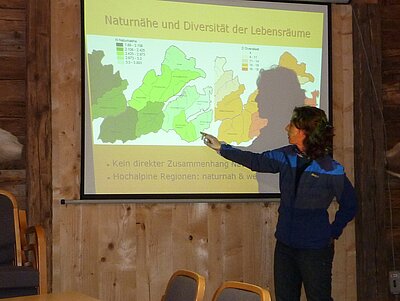

IREK

Das Leben im Wipptal und seinen Seitentälern südlich und nördlich des Brenners ist geprägt von einem hohen Potenzial an gravitativen Naturgefahren. Das wirkt sich auf die Weiterentwicklung dieser Lebensräume begrenzend aus. Eine Umfrage unter den Entscheidungsträgern der betroffenen Gemeinden hat ergeben, dass neben derSicherung des bestehenden Siedlungs- und Wirtschaftsraumes und der vorhandenen Infrastruktur Interesse an zusätzlichen Raumnutzungen besteht.

Das Leben im Wipptal und seinen Seitentälern südlich und nördlich des Brenners ist geprägt von einem hohen Potenzial an gravitativen Naturgefahren. Das wirkt sich auf die Weiterentwicklung dieser Lebensräume begrenzend aus. Eine Umfrage unter den Entscheidungsträgern der betroffenen Gemeinden hat ergeben, dass neben derSicherung des bestehenden Siedlungs- und Wirtschaftsraumes und der vorhandenen Infrastruktur Interesse an zusätzlichen Raumnutzungen besteht.

Der Mehrwert besteht in der Zusammenarbeit von verschiedenen Abteilungen der Landesregierungen in Innsbruck und Bozen unter der Leitung der Lawinen- und Wildbachverbauung in Innsbruck.

Die Partner möchten im Rahmen des Projektes versuchen die Nutzungsmöglichkeiten von Schutz- und Bergwäldern und ausgedehnten Almgebieten gemeinsam zu analysieren, entwickeln und zu fördern.

Wesentliche Faktoren für die Attraktivität dieser Lebensräume sind eine sichergestelltelaufende Versorgung sowie leichte und ständige Erreichbarkeit.

In vielen Gemeinden besteht derzeit eine wahrnehmbare Abwanderungstendenz in urbane Räume. In Gemeinden mit starker Siedlungsentwicklung hingeggen steigt der Siedlungsdruck enorm. Im Tiroler Raumordnungsplan "ZukunftsRaum Tirol" gibt es ein klares Bekenntnis zur regionalpolitischen Erhaltung und Weiterentwicklung der Regionen. Demnach soll nicht nur einer Entsiedlung solcher inneralpinen Lebensräume entgegengewirkt, sondern Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten für diese Gebiete und dort lebende und wirtschaftende Bevölkerung geschaffen werden. Im Landesentwicklungs- und Raumordnungsplan - "Südtiroler Leitbild 2000" ist klar festgehalten, dass das Landesgebiet so zu gestalten ist, dass für deren Bewohner eine ausgewogene soziale,kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht wird.

Die Betrachtung dieser Lebensräume und seiner Funktionen muss daher unter Einbeziehung aller relevanten Fachbereiche erfolgen. Die Entwicklung einer geeigneten gemeinsamen Methode zur Beurteilung und Bewertung dieser Lebensräume ist daher erforderlich. Das gegenständliche Projekt umfasst Gemeinden des nörlichen Wipptales (Nordtirol) -Obernberg, Vals, Schmirn, Trins, Gschnitz, Navis - und ausgewählte Einzugsgebiete der Gemeinden Brenner, Sterzing, Pfitsch und Ratschings im südlichen Wipptal (Südtirol).

Qualitätsverbesserung Wanderweg St. Magdalena Gschnitz

St. Magdalena im Gschnitztal ist nicht nur ein mystischer Ort, sondern auch ein Wallfahrtsort und beliebtes Ausflugsziel im Wipptal. Der Zustieg von Gschnitz ist derzeit in einem sehr schlechten Zustand.

St. Magdalena im Gschnitztal ist nicht nur ein mystischer Ort, sondern auch ein Wallfahrtsort und beliebtes Ausflugsziel im Wipptal. Der Zustieg von Gschnitz ist derzeit in einem sehr schlechten Zustand.

Qualitätsverbeserung eines weiteren Wanderweges zum Wallfahrtsort St. Magdalena im Gschnitztal.

Durch den Neubau des Forstweges Geigerwald ergibt sich eine Möglichkeit einen durchgehenden Wanderweg auf der Schattseite zu errichten.

Zu diesem Zweck soll der bestehende Wanderweg nach St. Magdalena von seinem westlichen Ausgangspunkt her ca. 600 lfm lang ausgebaut werden. Ab dort muss dann ein etwa 50 lfm langes Teilstück weiter in Richtung Osten neu errichtet werden um die Verbindung zum Forstweg Geigerwald herzustellen. Diese Verbindung wird mit etwa 25 % Neigung errichtet werden und endet unmittelbar nach dem Umkehrplatz des Forstweges (leichtere Einbindungsmöglichkeit und geringere Neigung).

Raumstudie Stubaier Alpen

Im Wipptal gibt es mit dem Naturschutzgebiet Valsertal und den Landschaftsschutzgebieten „Nösslachjoch-Obernberger See-Tribulaune“ und „Serles-Habicht-Zuckerhütl im Gschnitztal und Obernbergertal bedeutende und schützenswerte Naherholungs- und Naturräume, die aber auch mit Beschränkungen in der bisherigen Nutzung versehen sind.

Im Wipptal gibt es mit dem Naturschutzgebiet Valsertal und den Landschaftsschutzgebieten „Nösslachjoch-Obernberger See-Tribulaune“ und „Serles-Habicht-Zuckerhütl im Gschnitztal und Obernbergertal bedeutende und schützenswerte Naherholungs- und Naturräume, die aber auch mit Beschränkungen in der bisherigen Nutzung versehen sind.

Der Mehrwert besteht in der Erstellung einer übergreifenden Studie die den Tourismus in die Thematik der Land- und Forstwirtschaft unmittelbar miteinbezieht.

Seit 2008 soll durch die Schutzgebietsbetreuung die Akzeptanz der Gebiete gestärkt und die Entwicklung gelenkt werden.

Durch die Raumstudie für den Bereich der Stubaier Alpen wird ein Überblick über Landschaftsräume geschaffen, aber auch Nutzungen und Nutzungsansprüchen aus verschiedenen Bereichen wie beispielsweise Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft, Tourismus gegenübergestellt und historische Entwicklungen visualisiert werden.

Als Ergebnis sollten Ziel und Handlungsschwerpunkte für die zukünftige und damit auch langfristige und nachhaltige sowie ganzheitliche Entwicklung abgeleitet werden. Vorhandene kartografische Daten wurden dabei digitalisiert sowie bereits vorhandene digitale Daten in das Projekt eingearbeitet. Zusätzlich erfolgten ergänzende Befragungen (z.B. aktuelle Nutzungen, Infrastruktur, touristi-sche Flächen) in der Region und die bestehenden Daten wurden damit ergänzt.

Durch Einbeziehung und Befragung der Landnutzer und Interessensvertre-ter in der Region wurden nicht nur zusätzliche Daten gewonnen, sondern auch das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Schutzgebiete und deren Entwicklung geweckt.

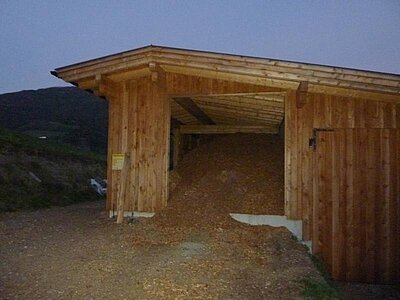

Hackschnitzelheizanlage

Errichtung einer Hackschnitzelheizanlage im landwirtschaftlichen Betrieb von Nikolaus Rastner in Mühlbachl.

Errichtung einer Hackschnitzelheizanlage im landwirtschaftlichen Betrieb von Nikolaus Rastner in Mühlbachl.

Der Mehrwert liegt im Betrieb einer Heizanlage aus nachwachsenden Rohstoffen aus der eigenen Region.

Mit dem Bau der Heizanlage wird Fernwärme für die Heizung und Warmwasseraufbereitung geliefert. An die Heizungsanlage sind mehrer Wohn- und Betriebsgebäude angeschlossen. Das Brennholz zum Betrieb der Anlage wird mit dem eigenen jährlichen Holzbezug bzw. durch Bezug aus dem Gemeinschaftswald abgedeckt.

Mühlendorf Gschnitz in Kooperation mit der LAG Alto Bellunese

Das "Lebende Mühlendorf Gschnitz" soll zur Erhaltung des Tiroler Kulturgutes und des kulturellen Erbes beitragen und ein wichtiger Bestandteil für das Gschnitztal und die Region Wipptal mit seiner Bevölkerung sein.

Das "Lebende Mühlendorf Gschnitz" soll zur Erhaltung des Tiroler Kulturgutes und des kulturellen Erbes beitragen und ein wichtiger Bestandteil für das Gschnitztal und die Region Wipptal mit seiner Bevölkerung sein.

Der Mehrwert des Projekte besteht in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit der Provinz Belluno konkret den Regionalentwicklungseinrichtungen Alto Bellunese und Dolomiti Prealpi die ebenfalls ein historisches Mühlendorf baulich in Wert setzen.

Die Zusammenarbeit besteht in der grenzüberschreitenden Vermarktung durch Prospekt- und Infomaterial.

Das Mühlendorf befindet sich am Ende des Gschnitztales gelegenen Sandeswasserfall und vermittelt einen tiefgehenden Eindruck der alten Tiroler Kultur und Tradition sowie der bäuerlichen Handwerkskunst.

Es wurden zu diesem Zwecke Mühlen, Kornkästen, Werkstätten, Backöfen, Waschstuben und Zäune nach historischen Vorlagen und althergebrachten Handwerkstechniken unter Verwendung von original Altholz und Orginalmaterialien nachgebaut. Alle Gebäude des Dorfes sind voll funktionstüchtig, sodass in der Getreidestube Korn gemahlen, im Backofen Brot gebacken sowie in der Josefskapelle bei kirchlichen Anlässen Messen gelesen werden. In den Werkstätten und sonstigen Bauten werden verschiedene landwirtschaftliche Geräte ausgestellt.

Den Besuchern werden dadurch die alten bäuerlichen Traditionen und Lebensweisen nähergebracht. Das Mühlendorf soll einerseits die lokale und überregionale Zusammenarbeit fördern und andererseits wichtige regionale Impulse für den Tourismus im Wipptal setzen und eine attraktive Freizeit- und Informationseinrichtung für Einheimische und Gäste der Region sein.

Spielorte

Der Verein Lurx initiiert eine Kunstausstellung Wipptaler Künstler dies- und jenseits des Brenners im sogenannten 12erTurm in Sterzing. Anschließend "wandert" die Ausstellung in die Orgelbauwerkstätte nach Steinach.

Der Verein Lurx initiiert eine Kunstausstellung Wipptaler Künstler dies- und jenseits des Brenners im sogenannten 12erTurm in Sterzing. Anschließend "wandert" die Ausstellung in die Orgelbauwerkstätte nach Steinach.

Der Mehrwert besteht in einem gemeinsamen Projekt der Wipptaler Künstler dies- und jenseits des Brenners unter dem Motto "Kunst und Kultur" jenseits aller Grenzen.

Der 1. Teil wird in Sterzing, an einem für Kunstpräsentationen an sich ungeeigneten Spielort, nämlich im Stadtturm, dem sogenannten 12erTurm, gezeigt. In nur schwer zugänglicher Enge, über 8 Etagen des steingemauerten Turms aus dem 15. JH, wird die abverlangte orientierende Aufmerksamkeit des Besuchers zur Besteigung des Turms durch überraschend platzierte Kunstwerke, Musik, Sprache und Licht, erweckt. Im nachfolgenden Teil werden die künstlerischen Arbeiten von Teil 1 mit Ergänzungen versehen und als 2. Teil präsentiert. Gezeigt werden diese in Steinach am Brenner, in einer aufgelassenen Werkstätte, der sogenannten Alten Orgelbauwerkstatt. Ein Spielort, der eine mittlerweile gewohnte und doch nicht ganz übliche Präsentation von Kunst zulässt. Außerdem wird hier eine Vorstellung/Gedankenaustausch über die Zeit(ungs)geschichte im Nördlichen und Südlichen Wipptal gezeigt.

Systematische Leseerziehung, grenzüberschreitend

Gern Lesen - Gut Lesen: Lesemotivation - Lesetraining - Leseerziehung als Konzept der Grundschulen in der Region Wipptal dies- und jenseits des Brenners.

Gern Lesen - Gut Lesen: Lesemotivation - Lesetraining - Leseerziehung als Konzept der Grundschulen in der Region Wipptal dies- und jenseits des Brenners.

Der Mehrwert besteht in einem Schüleraustauschprogramm in beiden Regionen mit dem Ziel durch gemeinsame Übungen und Veranstaltungen, begleitet durch Pädagogen und LehrerInnen, das Thema richtig sowie gut und gern lesen "aufzuarbeiten".

Das Projekt orientierte sich an einem klar vordefinierten Programm, das wesentliche Elemente einer erfolgreichen Leseerziehung zum Thema macht. Dazu gehören vier Impulsveranstaltungen zu besonderen Schwerpunktthemen und insgesamt sechs Nachmittagsveranstaltungen mit jeweils einem Kurzreferat und danach anschließender Workshoparbeit. Dieser zweite Teil zielt auf die Umsetzung konkreter Vorhaben im Unterricht, d.h. es interessieren die gelebte Praxis und die Resultate daraus. Gemischte Kleingruppen aus Nord- und Südtirol widmen sich ausgewählten Themen.

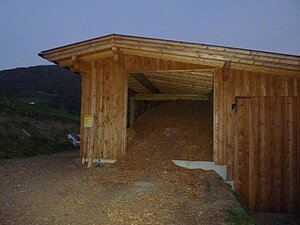

Hackschnitzelheizanlage

Errichtung einer Hackschnitzelheizanlage im landwirtschaftlichen Betrieb von Paul Hofer in Trins.

Errichtung einer Hackschnitzelheizanlage im landwirtschaftlichen Betrieb von Paul Hofer in Trins.

Der Mehrwert liegt im Betrieb einer Heizanlage aus nachwachsenden Rohstoffen aus der eigenen Region.

Mit dem Bau der Heizanlage wird Fernwärme für die Heizung und Warmwasseraufbereitung geliefert. Das Brennholz zum Betrieb der Anlage wird mit dem eigenen jährlichen Holzbezug abgedeckt. Der Rest wird bei der Agrargemeinschaft Trins erworben.