Regio Wipptal

Regionalentwicklung

Das Wipptal im Überblick

Die Region des nördlichen Wipptals erstreckt in Nord-Süd-Richtung von der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck bis zur italienischen Grenze, dem Brennerpass. Politisch wird sie dem Bezirk Innsbruck-Land zugeordnet. Das Wipptal besteht aus einem Haupttal mit einer Gesamtlänge von rund 36km, sowie aus sieben Seitentälern, wovon fünf als Siedlungsraum bewohnt sind: das Navis-, Schmirn- und Valsertal östlich des Haupttales, das Gschnitz- und Obernbergtal westlich davon. Die insgesamt zehn Gemeinden des Wipptales - Ellbögen, Gries am Brenner, Gschnitz, Matrei am Brenner, Navis, Obernberg am Brenner, Schmirn, Steinach am Brenner, Trins und Vals, bilden auch den Planungsverband Wipptal.

Geographisch als auch historisch wird das nördliche und das südliche Wipptal als Einheit wahrgenommen und ist stark von seiner Verkehrsfunktion geprägt: entlang des Haupttales in Nord-Südausrichtung befinden sich die Brennereisenbahn und –autobahn. Der Brennerpass ist mit einer Seehöhe von 1.374m der niedrigste Alpenpass, ganzjährig befahrbar und stellt die meistbefahrene Verbindung zwischen Österreich und Italien dar.

Die Nähe zu Innsbruck verbunden mit der Schönheit seiner Seitentäler macht das Wipptal zum Naherholungsraum. Die Seitentäler bieten versteckte Naturjuwele, atemberaubende Berglandschaften und zahlreiche Rad-, Mountainbike-, Berg- und Wanderwege. Nähere Informationen zum touristischen Angebot finden Sie beim Tourismusverband Wipptal.

Die Regionsgestalter

Warum Regionalentwickung?

Der Verein Regio Wipptal wurde bereits Jahr 2000 als LEADER+ - Verein gegründet. Seither verfolgt ein Team von Regionalentwickler/-innen in enger Kooperation mit regionalen Akteuren/-innen, Unternehmer/-innen sowie den Wipptaler Gemeinden das Ziel, mithilfe Europäischer Strukturfonds (LEADER, IWB, Interreg) eine sinnvolle und nachhaltige Entwicklung des Wipptales voranzutreiben. Getreu dem Motto „Gemeinsam mehr bewegen“ fungiert der Verein als essentielle Schnittstelle und unterstützt engagierte Projektträger/-innen und Visionäre in der Projektentwicklung und / -umsetzung.

Entwicklungsstrategie

Die Lokale Entwicklungsstrategie 2023-2027 gibt den Rahmen für die Arbeit vom Regionalmanagement Wipptal vor. Sie wurde unter Einbeziehung der Bevölkerung sowie regionaler Akteure aus den Bereichen Bildung, Landwirtschaft, Soziales, Tourismus, Wirtschaft etc. in der Form von Arbeitsgruppen erarbeitet, vom Regionalmanagement koordiniert und begleitet. Aufbau der Lokalen Entwicklungsstrategie:

- Beschreibung der LAG (Lokale Aktionsgruppe)

- Beschreibung der Region Wipptal

- Analyse des Entwicklungsbedarfs der Region inkl. Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT)

- Erläuterung der drei Aktionsfelder der Strategie

- Steuerung und Qualitätssicherung

- Organisationsstruktur der LAG (Lokale Aktionsgruppe)

- Umsetzungsstrukturen

- Finanzierung

Die Aktionsfelder stellen ein wesentliches Element in Bezug auf die Arbeit des Regionalmanagement Wipptal dar. Sie beschreiben in welchen Teilbereichen und mit welchen Maßnahmen sich die Region Wipptal in der Förderperiode 2023 - 2027 weiterentwickeln soll. Zudem bestimmen die vier Aktionsfelder - Steigerung der Wertschöpfung (1), Festigung der natürlichen Ressourcen und des kulturellen Erbes (2), Stärkung der für das Gemeinwohl wichtigen Strukturen und Funktionen (3), Klimaschutz und Anpassung an Klimawandel (4), sowie IBW & EFRE (5) und ETZ CLLD Region Interreg Wipptal (6) - über die Förderfähigkeit von Projekten im Rahmen des LEADER-Programms. Interesse geweckt? Hier ist die detaillierte Lokale Entwicklungsstrategie 2023 - 2027 zu finden.

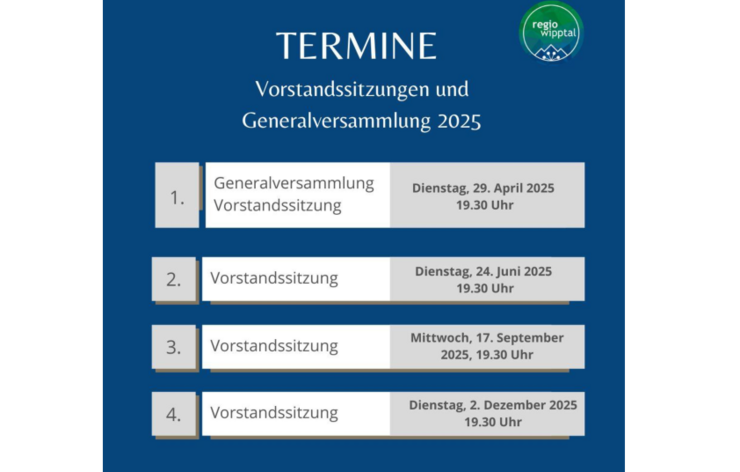

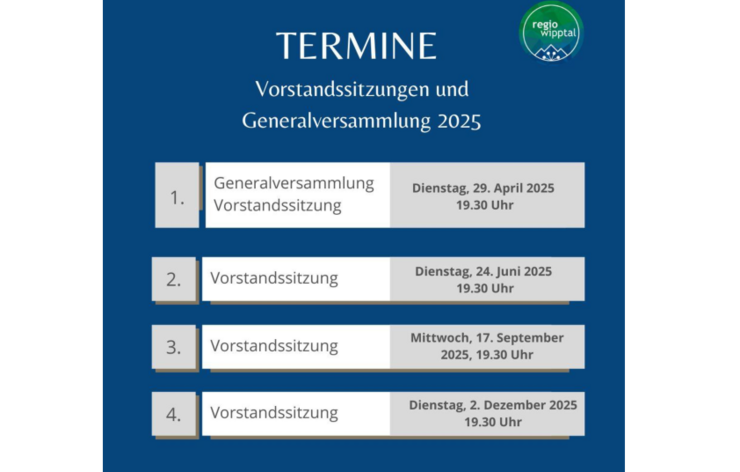

Vorstandsitzungen und Generalversammlung 2025

Wir möchten euch gerne einen Überblick über die geplanten Vorstandsitzungen/ Generalversammlung für das Jahr 2025 geben und euch hiermit herzlich dazu einladen.

Ort und genauere Details werden jeweils rechtzeitig vorher bekannt gegeben. Wir hoffen mit dieser jährlichen Vorausschau eine gute Planung zu ermöglichen.

Verein & Lokale Aktionsgruppe (LAG)

Wie alle Tiroler Regionalmanagementvereine stellt auch der Verein Regio Wipptal einen freiwilligen Zusammenschluss auf regionaler Ebene dar. Der Verein ist nicht gewinnorientiert und verfolgt eine zielgerichtete Zusammenarbeit der Region Wipptal mit Land, Bund und EU und fördert die strategische Ausrichtung der Regionalentwicklung.

Gemäß den Vereinsstatuten bildet ein 24-köpfiger Vorstand gemeinsam mit der Generalversammlung die Vereinsorgane. Die Generalversammlung findet 1 x jährlich im ersten Jahresdrittel statt, die Versammlung des Entscheidungsgremiums (Vorstand) 4 x pro Kalenderjahr.

Der Vorstand stellt das LEADER-CLLD Projektauswahlgremium dar und setzt sich aus dem Obmann, seinem Stellvertreter, dem Kassier sowie weiteren 21 privaten und öffentlichen Personen zusammen. Die Mitglieder des Vorstandes entscheiden auf regionaler Ebene über die Förderfähigkeit der vorgelegten Projektanträge im Rahmen des LEADER-Förderprogramms.

Liste Vorstandsgremium

Geschäftsordnung

Statuten

Das LAG-Management, bestehend aus der Geschäftsführung und 2 Mitarbeiterinnen, bewältigt ein vielseitiges Aufgabenspekturm:

- Mitentwicklung, Begleitung und Unterstützung von Förderprojekten (LEADER, Interreg, …)

- Projektberatung und -management

- Abhaltung und Moderation von Arbeitsgruppen

- Durchführung von Informationsveranstaltungen, Vernetzungstreffen sowie Vorstandsitzungen

- Schnittstellenmanagement

- Öffentlichkeitsarbeit

Team

Dott.ssa Sabine Richter

Geschäftsführung

Schwerpunkte: Strategie | Regionalentwicklung | Förderabwicklung Interreg

Tel.: +43 676 - 70 15 500

E-Mail: s.richter@regio-wipptal.at

Ing. Lukas Peer

Obmann

Bürgermeister Navis | Angestellter LK-Tirol

Mob.: +43 664 4374880

E-Mail: buergermeister@navis.tirol.gv.at

Daniela Achmüller, BA, MA

Assistenz der Geschäftsführung

Schwerpunkte: Öffentlichkeitsarbeit | Technische Abwicklung LAG Management | Projektmanagement

Mob.: +43 676-64 12 015

E-Mail.: d.plattner@regio-wipptal.at

Elisabeth Demir

Assistenz der Geschäftsführung

Schwerpunkte: Projektmanagement | Förderabwicklung LEADER

Mob.: +43 676-64 12 015

E-Mail.: projektmanagement@regio-wipptal.at

Angelika Koidl

Leitung Freiwilligenzentrum Wipptal

Mob.: +43 664-79 36 497

E-Mail.: freiwilligenzentrum@regio-wipptal.at

Claudia Hackhofer

Klima- und Energie-Modellregion „KLIMA-fit Wipptal“

Mob.: +43 650 27 27 561

E-Mail: kem-wipptal@planungsverband.at

Kontakt

REGIO WIPPTAL

Zieglstadl 32 | 6143 Matrei am Brenner

Mobil +43 676 64 12 015

Fax +43 810 955 440 27 75

E-Mail wipptal@leader-tirol.at

Projekte

In der Förderperiode 2014-2020 konnten Projekte in verschiedenen Bereichen, wie der Wirtschaft, Soziales oder im Bereich der Umwelt, unterstützt und realisiert werden. Hierfür wurden Fördergelder über LEADER, IWB, EFRE, ETZ und INTERREG beantragt und genutzt. Wir freuen uns schon auf den Start der neuen Förderperiode 2023-27 im Frühjahr 2023. Hier könnt ihr euch durch die Projekte der letzten Jahre klicken.

Schitourenlenkung Schmirner Nordseite

Die Schitour auf den Rauhen Kopf (2150 m) in Schmirn ist eine bis auf Extremsituationen lawinensichere und beliebte Schitour auf der Schattseite in Schmirn. Ausgangspunkt ist entweder der Kirchplatz in Schmirn oder ein Parkplatz in der Fraktion Toldern. Die Schitourenroute Toldern - Rauher Kopf führt im Waldbereich teilweise durch Weideflächen und teilweise durch Waldbestände entlang eines Wanderweges. Bei der Abfahrt bestehen in einigen Bereichen des Waldbestandes Jungwaldflächen, die zur Abfahrt durch den Wald „einladen“. Da dabei auch Einstandsgebiete einer Rehwildfütterung beeinträchtigt werden, soll die neue Schitourenlenkung eine attraktive Router bzw. Problemlösung darstellen.

Die Schitour auf den Rauhen Kopf (2150 m) in Schmirn ist eine bis auf Extremsituationen lawinensichere und beliebte Schitour auf der Schattseite in Schmirn. Ausgangspunkt ist entweder der Kirchplatz in Schmirn oder ein Parkplatz in der Fraktion Toldern. Die Schitourenroute Toldern - Rauher Kopf führt im Waldbereich teilweise durch Weideflächen und teilweise durch Waldbestände entlang eines Wanderweges. Bei der Abfahrt bestehen in einigen Bereichen des Waldbestandes Jungwaldflächen, die zur Abfahrt durch den Wald „einladen“. Da dabei auch Einstandsgebiete einer Rehwildfütterung beeinträchtigt werden, soll die neue Schitourenlenkung eine attraktive Router bzw. Problemlösung darstellen.

Die Schmirner Schattseite ist ein beliebtes Gebiet für Schitouren, wobei die Lenkung zur Ottenspitze bereits 2007 einen Preis erhielt. Weitere Lenkungsmaßnahmen für die Schmirner Schattebseite, insbesondere den Rauhen Kopf, bieten sich aufgrund der Beliebtheit und der hohen Begehbarkeit an.

Mit der geplanten Schitourenlenkung Rauher Kopf - Toldern soll die Abfahrt im Waldbereich eindeutig gelenkt werden, sodass die Schifahrer von Jungwaldflächen und Wildeinstandsgebieten abgelenkt werden. Das Ziel ist, eine adäquate und attraktive Lösung für alle betroffenen Interessensgruppen zu schaffen und Konfliktpotentialen vorzubeugen.

Um die Ziele des Projektes zu erreichen sind folgende Maßnahmen geplant:

- die Rodung von ca. 1 ha Wald im Verlauf der Schitourenroute und damit verbunden das bodenebene Abschneiden der Wurzelstöcke,

- eine weidesichere Einzäunung und Nachbesserung von Jungwaldflächen unterhalb der Schitourenroute, ca. 700 lfm Zaun, ca. 3 ha eingezäunte Jungwaldfläche (die Einzäunung dient auch zur Ablenkung der Schifahrer von den Jungwaldflächen),

- die Errichtung einer Beschilderung der Schitourenroute gemäß dem Tiroler Schitourenlenkungskonzept „Bergwelt miteinander erleben“ und

- die Erweiterung der LVS Checkpoints (ebenfalls ein LEADER-Projekt) um zwei Stück bei der Ausgangslage der Schitour bei der Kirche und beim Parkplatz in Toldern.

Operettenadvent Matrei 2016

Der Operettenadvent in Matrei am Brenner (seit 2000) hat sich seit seinem Bestehen zu einem touristischen und regionalem vorweihnachtlichem Veranstaltungsmagnet etabliert. Jedes Jahr werden neue Besucherrekorde erzielt, weil neben den Einheimischen auch italienische und deutsche Besucher von diesem Adventmarkt, der romantischen Stimmung und dem musikalischen Rahmen, sehr angetan sind. Außerdem erfreuen sich Pauschalarrangements rund um die Veranstaltung immer größerer Beliebtheit und führen zu einem NäEin großer Kostenfaktor ist dabei die Beleuchtung im Ort, die aber für ein schönes Ambiente unverzichtbar ist. Im Vorjahr wurde im Rahmen des Projekts Matreier Advent begonnen, die Beleuchtung im Ort auszubauen. Für das Jahr 2016 bzw. 2017 ist nun die Fertigstellung der Beleuchtungseinheit für den Ortskern von Matrei geplant.

Der Operettenadvent in Matrei am Brenner (seit 2000) hat sich seit seinem Bestehen zu einem touristischen und regionalem vorweihnachtlichem Veranstaltungsmagnet etabliert. Jedes Jahr werden neue Besucherrekorde erzielt, weil neben den Einheimischen auch italienische und deutsche Besucher von diesem Adventmarkt, der romantischen Stimmung und dem musikalischen Rahmen, sehr angetan sind. Außerdem erfreuen sich Pauschalarrangements rund um die Veranstaltung immer größerer Beliebtheit und führen zu einem NäEin großer Kostenfaktor ist dabei die Beleuchtung im Ort, die aber für ein schönes Ambiente unverzichtbar ist. Im Vorjahr wurde im Rahmen des Projekts Matreier Advent begonnen, die Beleuchtung im Ort auszubauen. Für das Jahr 2016 bzw. 2017 ist nun die Fertigstellung der Beleuchtungseinheit für den Ortskern von Matrei geplant.

Das Ziel dieses Projekts ist einerseits die nötige Infrastruktur für das einzigartige stimmige Ambiente im Ortskern von Matrei herzustellen und auszubauen. Die Maßnahmen, die letztes Jahr begonnen werden, sollen dieses Jahr beendet werden. Im Vorjahr wurde im Rahmen des Projekts Matreier Advent begonnen, die Beleuchtung im Ort auszubauen. Für das Jahr 2016 bzw. 2017 ist nun die Fertigstellung der Beleuchtungseinheit für den Ortskern von Matrei geplant.

Aber die gesamte Veranstaltung Operettenadvent Matrei 2016 verfolgt noch weitere Zielsetzungen:

- Zusätzliche Attraktion für Gäste und Einheimische

- Beitrag zu einem nachhaltig schönen Ortsbild

- Kooperation in der Region fördern

- Steigerung der Nächtigungen und Belebung der Nebensaison

Der Operettenadvent in Matrei kann die gesetzten Ziele nur erreichen, wenn auch die passende Infrastruktur vorhanden ist, das Ambiente passt und die Veranstaltung beworben wird. Daher sind in diesem Projekt folgende Maßnahme geplant:

Fertigstellung der Beleuchtung: Im letzten Jahr wurde begonnen, Beleuchtung an den Dächern im Ortszentrum anzubringen. Dieses Jahr werden die noch fehlenden Teile ergänzt (2/3). Dazu werden ca. 900m LED-Lichterketten angeschafft. Außerdem werden an den Ständen des Adventmarkts Lichterketten angebracht. Überall im Ortszentrum sollen zusätzlich noch Gaslampen mit Feuer aufgestellt werden, damit das Ambiente noch freundlicher und gemütlicher wirkt. Die Stromzuführung mit Kabel und Leitungen ist aufgrund der bereits existierenden Verteiler bei den Häusern und ein paar mobilen Verteilern kein Problem. Natürlich sollen die Kabel für die Besucher nicht sichtbar sein. Damit die Stromversorgung gewährt werden kann und das Stromnetz nicht überlastet wird, müssen Sicherungskästen aufgestellt werden.

Montage der Beleuchtung: Die Lichterketten müssen mit Seilen und Kabelbinder an den Windläden der Dächer montiert und alle Kabel dann zusammengeschnürt und an den Verteilerkästen angesteckt werden. Für die Montage wird ein Hubwagen eingesetzt, zusätzlich braucht es eine Verkehrsregelung während der Montage, da sich alle Häuser an der Hauptstraße (Brennerbundesstraße) befinden. Montiert wird die Beleuchtung durch den Verein FIDL, der schon letztes Jahr mitgeholfen hat und auch sonst die Veranstaltung sehr unterstützt. Die Anzahl der Arbeitsstunden wurden auf Basis des Aufwands vom letzten Jahr kalkuliert. Der Verein kann dies bewerkstelligen, da es sich um allgemeine handwerkliche Tätigkeiten handelt (z.B. Bohren von Löchern, Befestigen der Lichterketten mit Kabelbinder, etc.). Außerdem sind handwerklich als auch elektrotechnisch kompetente Mitglieder beim Verein FIDL. Diese Variante ist sehr viel kostengünstiger, als die Montage über einen Elektrotechniker (siehe Angebote).

Öffentlichkeitsarbeit: Um Gäste und Einheimische über das Programm und die Veranstaltung zu informieren, wird ein Folder entworfen und in der Auflage von 2.000 Stück gedruckt. Diese werden dann im Tourismusverband Wipptal, in den Büros der Ortsstellen, in den Filialen der Raiffeisenbanken, in den Gemeinden und in Geschäften/Betrieben aufgelegt. Außerdem werden noch Plakate angefertigt, die überall im Wipptal positioniert werden. Auch die Eintrittskarten zum Konzert werden schön designt und professionell gedruckt, da es sich ja um qualitativ hochwertige Aufführungen handelt.

Termine: 03.12. und 10.12.2016 jeweils von 17.00 bis 23:00 Uhr

TNC - Immigrant Integration

Das Projekt "Integration in ländlichen Gebieten" ist ein transnationales Kooperationsprojekt von 6 Leaderregionen aus Tirol (regio³, Kitzbüheler Alpen, KUUSK, Wipptal, Imst, regioL), einer Region aus Oberösterreich (Linz-Land), der Region Hochsauerland in Deutschland, der Region Halland in Schweden und 7 Regionen in Finnland. Im transnationalen Teil des Projektes werden verschiedenste Maßnahmen der Integration in den einzelnen Partnerregionen und -ländern ausgeführt und dann die Erfahrungen und Ergebnisse miteinander geteilt. Die Schwerpunkte im österreichischen Teil liegen im Bereich der Freiwilligenarbeit mit Immigraten und im Bereich der Ersteingliederung in den Arbeitsmarkt.

Nähere Infos zum Projekt erfahren Sie hier

Das Projekt "Integration in ländlichen Gebieten" ist ein transnationales Kooperationsprojekt von 6 Leaderregionen aus Tirol (regio³, Kitzbüheler Alpen, KUUSK, Wipptal, Imst, regioL), einer Region aus Oberösterreich (Linz-Land), der Region Hochsauerland in Deutschland, der Region Halland in Schweden und 7 Regionen in Finnland. Im transnationalen Teil des Projektes werden verschiedenste Maßnahmen der Integration in den einzelnen Partnerregionen und -ländern ausgeführt und dann die Erfahrungen und Ergebnisse miteinander geteilt. Die Schwerpunkte im österreichischen Teil liegen im Bereich der Freiwilligenarbeit mit Immigraten und im Bereich der Ersteingliederung in den Arbeitsmarkt.

Nähere Infos zum Projekt erfahren Sie hier

- Austausch der besten Praktiken im Zusammenhang mit der Integration von Zuwanderern

- Identifizierung von Möglichkeiten um einen Mehrwert für ländliche Gebiete, basierend auf der Einwanderung, zu erzeugen

- Die Schaffung eines transnationalen Netzwerkes von „lokalen Integrationsakteuren“ zwischen den Partnerregionen um diesen Akteuren eine Möglichkeit zu bieten voneinander zu lernen.

- Organisation oder Besuch bestehender Integrationsprojekte und Modelle in jeder Partnerregion (Darbietung von etwas Einzigartigem oder Innovativem in Bezug auf die Organisation, Interaktionen mit der lokalen Gemeinschaft oder durch andere Hilfsmittel - damit bewährte Praktiken übertragen werden)

- Verbesserung von Anwohner- und Behörden-Wissen über die Einwanderer und die Vorteile der Einwanderung und der Integration

- Diskussion über die bestehenden Integrationsprojekte sowie die Planung und Umsetzung neuer lokaler Projekte auf der regionalen Ebene

Der Erfahrungs- und Informationsaustausch unter den Regionen erfolgt einerseits online und andererseits mittels regelmäßigen Treffen. Am Ende des Projektes entsteht so eine "Werkzeug-Box", welcher man sich beim Thema Integration in ländlichen Gebieten bedienen kann.

Im Wipptal soll eine Regionalkoordination für die Gemeinden installiert werden. Ziel ist, bestmögliche und strukturierte Rahmenbedingungen zu schaffen, welche eine kontinuierliche, nachhaltige und professionelle Begleitung von Flüchtlinge und das initiieren von integrativen Projekten & Maßnahmen ermöglichen. Dabei werden strukturierte Rahmenbedingungen geschaffen, welche eine kontinuierliche, nachhaltige und professionelle ermöglichen. In enger Abstimmung mit den Gemeinden des Wipptals soll eine nachhaltig positive Integration ermöglicht werden.

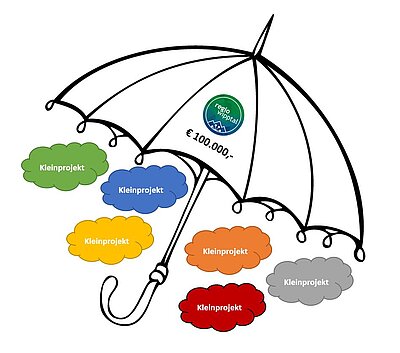

Schirmprojekt - Kleinprojekte Wipptal

Für Projekte im Aktionsfeld 3 „Gemeinwohlstrukturen und Funktionen“ sowie "Bewusstseinsbildung zu Natur und Umwelt" wurde ein sogenannter Schirm von € 100.000,- eingerichtet. Dies bedeutet, dass mehrere Kleinprojekte (Kosten bis max. € 10.000.-) unter diesem Schirm umgesetzt werden können. Das Regionalmanagement Wipptal übernimmt dabei einen Großteil des administrativen Aufwandes. Die Finanzierung (Vorfinanzierung, Eigenanteil) wird für jedes Projekt individuell mit den Begünstigten abgestimmt. Wenn jemand eine Projektidee für ein Kleinprojekt hat, ist herzlich willkommen sich bei uns zu melden, Danke!

Für Projekte im Aktionsfeld 3 „Gemeinwohlstrukturen und Funktionen“ sowie "Bewusstseinsbildung zu Natur und Umwelt" wurde ein sogenannter Schirm von € 100.000,- eingerichtet. Dies bedeutet, dass mehrere Kleinprojekte (Kosten bis max. € 10.000.-) unter diesem Schirm umgesetzt werden können. Das Regionalmanagement Wipptal übernimmt dabei einen Großteil des administrativen Aufwandes. Die Finanzierung (Vorfinanzierung, Eigenanteil) wird für jedes Projekt individuell mit den Begünstigten abgestimmt. Wenn jemand eine Projektidee für ein Kleinprojekt hat, ist herzlich willkommen sich bei uns zu melden, Danke!

Das klare Ziel der Schirmprojektes liegt, das Einreichen, Umsetzen sowie Abrechnen von Kleinprojekten zu fördern und zu Erleichtern.

Das Schirmprojekt wird für Projekte im AF3 "Gemeinwohlstrukturen und Funktionen" sowie Bewusstseinsbildung zu Natur und Umwelt eingerichtet. Initiativen im Schirmprojekt können folgende Themenbereiche angesprochen werden (Details siehe LES):

1. Bildung und Lebenslanges Lernen (AF 3)

Bildung und lebenslanges Lernen soll den Schwerpunkt auf die Erwachsenenbildung lenken, um hier besonders den neuen und sich ständig ändernden Anforderungen am Arbeitsmarkt gerecht werden zu können. Lebenslanges Lernen umfasst im weiteren Verständnis "alles Lernen während des gesamten Lebens, das der Verbesserung von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen dient und im Rahmen einer persönlichen, bürgergesellschaftlichen, sozialen bzw. beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt".

Lebenslanges Lernen bedeutet, dass es mehr als nur Unterricht in den Schulen oder Erwachsenenbildung in Kursen bedarf, sondern dass Lernen permanent und überall stattfindet. Dabei dehnt sich der Begriff Lebenslanges Lernen vom Kindesalter bis ins hohe Alter. Lebenslanges Lernen ist stets als gesamtheitliches System zu sehen, um den Ansprüchen und Anforderungen gesellschaftlicher Herausforderungen gerecht werden zu können und bezieht sich nicht nur auf den Einzelmenschen, sondern immer auf die gesamte Gesellschaft.

Wenn der Einzelne lernt, dann lernt damit auch das Gesamtsystem. Die Weiterentwicklung des Einzelnen bedingt die Weiterentwicklung der Gesellschaft.

Zum Lebenslangen Lernen gehört jedoch auch die Stärkung der Bildungsmotivation, der Abbau von Bildungsbarrieren, eine flächendeckende Grundversorgung sowie der Aufbau regionaler Lernnetze, um erfolgreich und wettbewerbsfähig zu sein bzw. auch zu bleiben.

2. Daseinsvorsorge und Soziales (AF 3)

Die zentrale Zielsetzung des gesamten Pflegekonzeptes Wipptal im Bereich Daseinsvorsorge und Soziales ist es, die Lebensbedingungen in den Kommunen so zu gestalten, dass sie den Bedürfnissen und Wünschen der Bürgerinnen und Bürger entsprechen und zur Erhaltung eines möglichst langen selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebens in der eigenen Häuslichkeit sowie Vermeidung von Pflegebedürftigkeit beizutragen.

3. Gemeinden und Planungsverband (AF 3)

Der Gemeindeverband übernimmt überregionale Aufgaben in der Region Wipptal und ist auch das politische Bindeglied der Regionalentwicklung sowie die gesamtpolitische Vertretung der Region nach außen. Der Planungsverband Wipptal definiert sich in seinem Selbstverständnis über die Verordnung des Landes Tirol als Zuständigkeit für die überörtliche Raumordnung hinaus und versucht in diesem Gremium auch Maßnahmen im regionalpolitischen Entscheidungsprozess zu treffen bzw. deren Umsetzung zu fördern und zu begleiten. Maßnahmen des Planungsverbandes haben vor allem einen strategischen Charakter.

4. Jugend im Wipptal (AF 3)

Die Zivilgesellschaft benötigt zu ihrem Funktionieren die breite politische Mitwirkung der gesamten Bevölkerung - und damit auch insbesondere die der Jugend. Der Fortbestand dieser Zivilgesellschaft in der Zukunft kann demnach nur dann gewährleistet werden, wenn sich die Jugend aktiv einbringt und auch den dafür notwendigen gesellschaftlichen und akzeptierten Gestaltungsspielraum erhält. In diesem Zusammenhang ist die Frage entscheidend, ob Jugendliche weniger Bereitschaft für gesellschaftliches Engagement besitzen, und wenn ja, worin die Ursachen dafür zu suchen sind. Oder entwickeln sie nur andere Formen von sozialem Engagement und ehrenamtlicher Tätigkeit, wenn ja, bietet die von Erwachsenen bestimmte Region genügend jugendadäquate Formen des Engagements an?

5. Bewusstseinsbildung zu Natur- und Umwelt - Naturraummanagement (AF 2)

Neupositionierung der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft und dem Tourismus zur nachhaltigen Gestaltung der Region Wipptal steht hier im Vordergrund.

Ebenso wird für das gesamte Naturraummanagement eine Zusammenarbeit mit der Lawinen- und Wildbachverbauung angestrebt, um bereits im Vorfeld von Projekten eine gemeinsame inhaltliche Abstimmungen und Aufgabenverteilungen festzulegen.

Die Abwicklung erfolgt auf Basis der Vorgaben in der LES, des LE-Programms bzw. dem Ergebnis der LVL Sitzung vom Oktober 2015.

Erlebnis BBT Tunnelwelten

Im Rahmen des Projekts geht es um die Entwicklung und Vermarktung eines innovativen touristischen Produkts für das Wipptal rund um das Erlebnis Brenner Basistunnel. Das Angebot wird im ersten Schritt für bestehende Gäste aus dem Wipptal und den umliegenden Tourismusregionen aufgesetzt und buchbar gemacht. Mittelfristig soll das Angebot dann in Kooperation mit der Tourismusregion Eisacktal ausgebaut werden und mit Pauschalangeboten kombiniert werden.

Im Rahmen des Projekts geht es um die Entwicklung und Vermarktung eines innovativen touristischen Produkts für das Wipptal rund um das Erlebnis Brenner Basistunnel. Das Angebot wird im ersten Schritt für bestehende Gäste aus dem Wipptal und den umliegenden Tourismusregionen aufgesetzt und buchbar gemacht. Mittelfristig soll das Angebot dann in Kooperation mit der Tourismusregion Eisacktal ausgebaut werden und mit Pauschalangeboten kombiniert werden.

Das Projekt hat mehrere Zielsetzungen bis Ende 2017:

- Entwicklung eines selbständigen innovativen Tourismusprodukts für die bestehenden Gäste aus dem Wipptal und den umliegenden Tourismusregionen

- Vermarktung des Brenner Basistunnels und Schaffen von Bekanntheit am Tourismusmarkt

- Kooperation mit den umliegenden Tourismusregionen, insbesondere mit der Tourismusregion Eisacktal

- Ansprache neuer Gästeschichten und damit Steigerung der Nächtigungen

- Bewusstseinbildung der Besucher

- Aufbesserung des Image "Wipptal"

Im Rahmen des Projekts geht es um die Entwicklung und Vermarktung eines innovativen touristischen Produkts für das Wipptal rund um das Erlebnis Brenner Basistunnel. Das Angebot wird im ersten Schritt für bestehende Gäste aus dem Wipptal und den umliegenden Tourismusregionen aufgesetzt und buchbar gemacht. Es umfasst ein Halbtagesprogramm mit mindestens drei Stationen (z.B. Info-Center Steinach, Deponierundweg Padastertal und einer Baustellenbesichtigung untertags) inklusive dem Transport per Shuttlebus und einem touristischen Führer.

Ziele des Projekts sind in erster Linie die Entwicklung und das Aufsetzen des touristischen Angebots mit seinen Zusatzleistungen, der Aufbau der Vertriebsstruktur (inkl. Partnerschaften) sowie die Erstvermarktung und das Schaffen von Bekanntheit durch Marketing-Aktivitäten im Online und Offline Bereich.

Mittelfristig soll das Angebot dann in Kooperation mit der Tourismusregion Eisacktal ausgebaut werden und mit Pauschalangeboten kombiniert werden, damit ein Nächtigungsplus erzielt werden kann und die Entsaisonalisierung gefördert wird. Außerdem ist wichtig, die Gäste aus dem Wipptal für den Bau des BBT zu sensibilisieren und mit gezielter Kommunikation ein positives Image für die Region zu fördern.

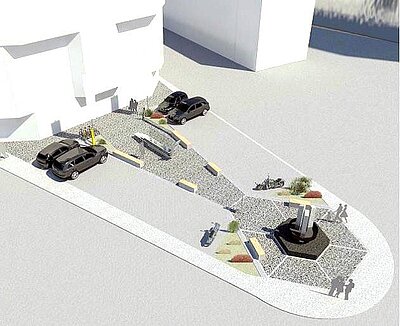

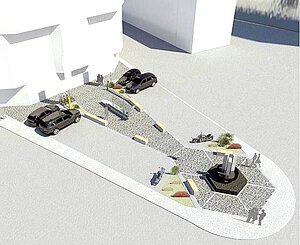

Holzmann Platz in Steinach

Der im Ortszentrum Steinach gelegene Platz mit dem Hermann Holzmann Denkmal wird im Rahmen dieses Projektes renoviert und modernisiert. Der Zugang zum Denkmal wird dabei geöffnet und befreit. Der neu gepflasterte Platz erhält neue Sitzgelegenheiten und eine Bepflanzung, welche zum Verweilen einladen. Die bestehenden Parkplätze bleiben erhalten und die Installation von zwei "Tankstellen" für Elektrofahrzeuge ist angedacht. Gegenüber dem Denkmal entsteht eine beleuchtete Installation mit einer Kartierung des Wipptals.

Der im Ortszentrum Steinach gelegene Platz mit dem Hermann Holzmann Denkmal wird im Rahmen dieses Projektes renoviert und modernisiert. Der Zugang zum Denkmal wird dabei geöffnet und befreit. Der neu gepflasterte Platz erhält neue Sitzgelegenheiten und eine Bepflanzung, welche zum Verweilen einladen. Die bestehenden Parkplätze bleiben erhalten und die Installation von zwei "Tankstellen" für Elektrofahrzeuge ist angedacht. Gegenüber dem Denkmal entsteht eine beleuchtete Installation mit einer Kartierung des Wipptals.

Der Herman Holzmann Platz stellt einen zentralen Punkt in der Marktgemeinde Steinach dar und prägt das Ortsbild entscheidend mit. Mit diesem Projekt soll

- der Platz mit dem Denkmal von Herman Holzmann erneuert, verschönert und modernisiert werden.

- Der gesamte Platz soll durch eine moderne Neugestaltung geöffnet und befreit werden.

- Durch die Installation von zwei E-Tankstellen soll die E-Mobilität im Wipptal gefördert werden.

Der Hermann-Holzmann-Platz inmitten von Steinach stellt einen Kreuzungspunkt in der Ortschaft dar. Die Wege führen Richtung Süden weiter zum Brenner und Richtung Westen in das Gschnitztal. Auf dem vor dem Raiba-Gebäude gelegenen Platz wurde zu Ehren von Dichter und Heimatforscher Dr. Hermann Holzmann ein Denkmal geschaffen. Das Denkmal wurde von Alfons Kasseroler gestaltet und 1986 eingeweiht. Das Denkmal symbolisiert mit seinen drei Granitsäulen Nord-, Süd- und Osttirol.

Der an diesem prominenten Kreuzungspunkt gelegene Platz wird nun renoviert und erneuert. Der Zugang zum Denkmal wird dabei geöffnet und befreit. Der neu gepflasterte Platz erhält neue Sitzgelegenheiten und eine Bepflanzung, welche zum Verweilen einladen. Die bestehenden Parkplätze bleiben erhalten bzw. wird auch den fortschreitenden Entwicklungen im Mobilitätsbereich Rechnung getragen, indem eine Elektrotankstellensäule installiert wird. Gegenüber dem Denkmal entsteht eine beleuchtete Installation mit einer Kartierung unseres Tales - des Wipptales.

Diese Installation tritt durch die Verbindung, die das Wipptal zwischen den Teilen Tirols schafft, in Symbiose mit dem Hermann-Holzmann-Denkmal.

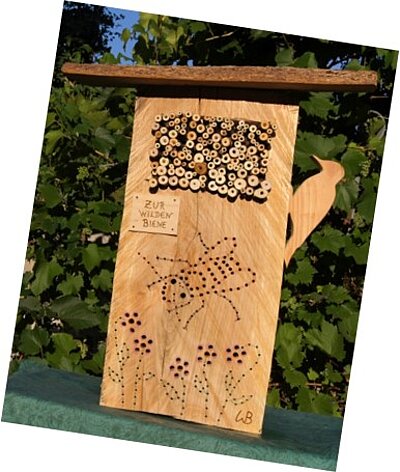

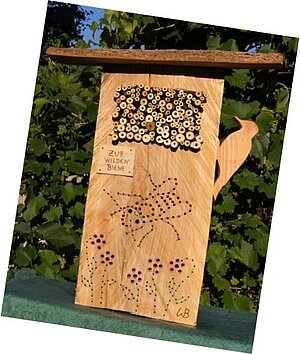

Blühendes und summendes Wipptal

Etwa 700 Wildbienenarten sind in Österreich verbreitet. Als effiziente und oftmals alleinige Bestäuber sind Wildbienen nicht nur für den Erhalt einer artenreichen Flora und vielfältigen Naturlandschaft, sondern auch für den landwirtschaftlichen Ertrag von enorm großer Bedeutung. Im Rahmen diese Projektes werden im gesamten Wipptal Nisthilfen für Wildbienen aufgestellt. Drei große Nistkästen werden an strategisch wichtigen Stellen platziert, um Aufmerksamkeit zu generieren. Diese Bildungsinitiative ist besonders für Schülerprojekte der Wipptaler Schulen konzipiert und soll Gäste und Einheimische für das Thema Wildbienen sensibilisieren.

Etwa 700 Wildbienenarten sind in Österreich verbreitet. Als effiziente und oftmals alleinige Bestäuber sind Wildbienen nicht nur für den Erhalt einer artenreichen Flora und vielfältigen Naturlandschaft, sondern auch für den landwirtschaftlichen Ertrag von enorm großer Bedeutung. Im Rahmen diese Projektes werden im gesamten Wipptal Nisthilfen für Wildbienen aufgestellt. Drei große Nistkästen werden an strategisch wichtigen Stellen platziert, um Aufmerksamkeit zu generieren. Diese Bildungsinitiative ist besonders für Schülerprojekte der Wipptaler Schulen konzipiert und soll Gäste und Einheimische für das Thema Wildbienen sensibilisieren.

Ziel des Projektes ist vorrangig die Informationsbereitstellung und Bewusstseinsbildung zum Schutz der Wildbienen sowie die Förderung des Verständnisses der Zusammenhänge zwischen Bienenschutz und dem Erhalt naturnaher und vielfältiger Lebensräume. Durch die geplanten Maßnahmen wird zudem die Nahrungs- und Lebensraumsituation der Wildbienen im Wipptal unmittelbar und langfristig verbessert. Durch eine wissenschaftliche Begleitung wird auch unser Wissen über Wildbienen allgemein und das Vorkommen und die Verbreitung von Wildbienen im Wipptal im Speziellen, vertieft.

Menschliche Nutzungsformen haben einen sehr großen Einfluss auf die Wildbienenbestände. Bienenfreundliche Lebensräume zeichnen sich durch eine hohe Pflanzenvielfalt, vielfältige Kleinstrukturen und eine naturnahe Bewirtschaftung aus. Die zunehmende Beeinträchtigung oder Zerschneidung von geeigneten Wildbienen-Lebensräumen durch intensive landwirtschaftliche Maßnahmen, Siedlungen und Infrastruktur führen zu einem Verlust an Nahrungsquellen und potentiellen Nistplätzen und somit zu einer Schwächung der Wildbienen-Populationen.

Über Vorkommen, Verbreitung und Gefährdungsgrad der Wildbienen in Tirol ist - wie im gesamten Österreich - sehr wenig bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Situation sich ähnlich verhält wie in Deutschland, wo mehr als 50% der Wildbienenarten als gefährdet einzustufen sind. Es sind daher Maßnahmen zu setzen um dieser Gefährdung entgegenzuwirken, den Fortbestand der Wildbienen zu gewährleisten, die Bestäubung unserer Kultur- und Wildpflanzen sicherzustellen, und somit unsere Kultur- und Naturlandschaft zu erhalten. (Quelle: Sedy & Götzl, 2015)

Gerade das Wipptal ist für seine schöne Kultur- und Naturlandschaft sowie reich blühende Blumenwiesen bekannt. Um diese auch langfristig zu erhalten, und neben der Vielfalt der Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt auch die Lebensqualität für uns Menschen zu sichern, soll dieses Projektes einen Beitrag zum Schutz der Wildbienen in dieser Region leisten.

Konkrete Ziele des Projekts sind:

- Schutz von natürlichen Nahrungsquellen und Nistplätzen und somit Verbesserung der Nahrungs- und Lebensraumsituation von Wildbienen im Wipptal.

- Schaffung von zusätzlichen Nistplätzen für Wildbienen (Nisthilfen) zur Verbesserung der Lebensraumsituation und Förderung der Bewusstseinsbildung der Bevölkerung.

- Wissensvermittlung und Bewusstseinsschaffung für Schüler durch Vermittlung der Zusammenhänge (anhand lebendiger Beispiele).

- Bereitstellung von Informationen, Bewusstseinsschaffung und Sensibilisierung der Bevölkerung für die Bedeutung der Wildbienen und den Wert der naturnahen Lebensräume.

- Beitrag zur Erforschung jener Wildbienen in Tirol, die durch Nisthilfen gefördert werden können (Vorkommen und Verbreitung im Wipptal)

Die Maßnahmen im Rahmen des Projekts umfassen:

- Errichtung und Aufstellung von künstlichen Nisthilfen

Unter Einbezug regionaler Tischler sowie der Lebenshilfe werden künstliche Nisthilfen aus Holz errichtet. Diese werden begleitend von einer ansprechenden Informationstafel zentral in den Gemeinden, sowie an strategisch günstigen Plätzen in der Natur aufgestellt. Dadurch wird nicht nur zusätzlicher Platz zum Nisten für Wildbienen bereitgestellt, es wird auch die Sensibilisierung der Bevölkerung gefördert.

- Umweltbildung zum Thema Wildbienen: Schulprogramm

Ein dreitägiges Unterrichtsprogramm wird detailliert ausgearbeitet und an den Schulen gemeinsam mit NaturpädagogInnen durchgeführt. Dabei wird Wissen über Wildbienen vermittelt (Wildbienen-Unterricht), es werden Nisthilfen befüllt und aufgestellt, sowie die Nutzung der Nisthilfen später ausgewertet (anhand von Schaukästen und Bestimmungsvorlagen können Arten zugeordnet werden). Für das Thema Wildbienen begeisterte Schüler können ihre Begeisterung nach Hause und nach außen tragen und so den Schutzgedanken in der Region verbreiten. Jede Schule erhält umfangreiche Materialien zur Verfügung gestellt.

- Umweltbildung zum Thema Wildbienen: Organisation von Informationsveranstaltungen

Öffentliche Informationsveranstaltungen werden in den jeweiligen Gemeinden organisiert. Dabei sollen Zusammenhänge zwischen Wildbienen und naturnahen Lebensräumen vermittelt werden und Vorschläge zur Verbesserung der Nahrungs- und Lebensraumsituation der Wildbienen auf Freiflächen, landwirtschaftlichen Flächen, in Gärten etc. dargestellt werden. Dabei werden die Besucher angeregt, selbst Maßnahmen zur Verbesserung von „bienenfreundlichen“ Lebensräumen zu treffen.

- Umweltbildung zum Thema Wildbienen: weitere Öffentlichkeitsarbeit

Um die Menschen eingehend für den Schutz der Wildbienen zu sensibilisieren sollen Informationen über die Zusammenhänge zwischen Landwirtschaft, Wildbienen-Schutz und den Wert naturnaher Flächen auch anhand einer Homepage und eines Informations-Folders weitergegeben werden.

- Vernetzungsarbeit

Um den Schutz von natürlichen Nahrungsquellen und Nistplätzen (Resthabitate) sicherzustellen und zukünftig an eine effiziente Schaffung zusätzlicher Lebensräume und Nahrungsquellen anzuknüpfen, ist eine enge Zusammenarbeit mit den Landwirten und Bewirtschaftern vor Ort anzustreben. Synergien ergeben sich auch mit der Arbeitsgruppe „Heu“, die die Herstellung und Verwendung von autochthonem Saatgut plant.

- Wissenschaftliche Begleitung

Die Begleitung des Projektes durch einen Wildbienen-Experten wird Aufschluss über Vorkommen und Verbreitung der Wildbienenarten im Wipptal liefern.

- Naturführungen

Die Nisthilfen stellen einen Mittelpunkt für zukünftige Naturführungen für Kinder wie Erwachsene dar.

Weitere ergänzende Informationen zum Projekt und zum Verein Natopia finden Sie hier.

Jugend im Wipptal- Zwischen Gehen und Bleiben

Das Phänomen der Abwanderung junger Menschen aus dem ländlichen Raum ist kein Einzelphänomen für die Region Wipptal, sondern betrifft eine Reihe von ländlichen Regionen in Tirol und Österreich. Dieses Projekt nimmt sich der Herausforderung andie verschiedenen Interessen, Motivationen und Lebenssituationen der Wipptaler Jugendlichen zu untersuchen. Es wird hinterfragt, wie attraktiv und zukunftsfördernd unsere Region ist. Das Projekt ist Ausgangspunkt für die unterstützenden Organisationen wie z.B. die Jugendplattform NEXT, um Lösungsansätze zu entwickeln und weiteren Initiativen umzusetzen.

Das Phänomen der Abwanderung junger Menschen aus dem ländlichen Raum ist kein Einzelphänomen für die Region Wipptal, sondern betrifft eine Reihe von ländlichen Regionen in Tirol und Österreich. Dieses Projekt nimmt sich der Herausforderung andie verschiedenen Interessen, Motivationen und Lebenssituationen der Wipptaler Jugendlichen zu untersuchen. Es wird hinterfragt, wie attraktiv und zukunftsfördernd unsere Region ist. Das Projekt ist Ausgangspunkt für die unterstützenden Organisationen wie z.B. die Jugendplattform NEXT, um Lösungsansätze zu entwickeln und weiteren Initiativen umzusetzen.

Erkenntnisse von den Jugendlichen aus dem Wipptal zu den folgenden Themenbereichen:

- Soziokulturelles Umfeld: Familie, Freunde, Nachbarschaft etc.

- Bildung und Arbeit: Bildungseinrichtungen, Bildungswege, Lehre, Lehrstellen, Arbeitsplätze, Perspektiven und Träume

- Wohnen: Wohnsituation und Vorstellungen, Wohnmarktsituation

- Mobilität: Öffentliche Verkehrsmittel, Verkehrsmittelnutzung, Situation in den Seitentälern

Wirkung durch die Realisierung des Projekts

Das Projekt strebt an, dass folgende Wirkungen durch die Umsetzung erreicht werden:

- Aufwertung der jungen Menschen in der Region, die als ExpertInnen angefragt werden und in der strategischen Regionalplanung Gehör finden

- Förderung der Nachhaltigkeit und Aufwertung Jugendbeteiligungsstruktur Jugendplattform NEXT Wipptal

- Entstehung bedarfsorientierter und lebensweltorientierter Handlungsempfehlungen zur Entwicklung der Region mit hoher moralischer Verbindlichkeit

- Entstehung eines neuen Bewusstseins in der Öffentlichkeit um die Wichtigkeit der jungen Menschen in der Region für eine nachhaltige und abgesicherte Zukunft

Methoden im Projekt

• Fragebogen

Zur Befragung der jungen Menschen zwischen 14 und 24 Jahren wird ein Fragebogen erarbeitet, der digital, aber auch händisch ausgefüllt werden kann. Durch die Kooperation mit Schulen, Firmen, Vereine, Gemeinden und weiteren relevanten Organisationen in der Region kann die Verbreitung des Fragebogens in ausreichender Intensität gesichert werden. Zusätzlich wird die Fragebogenerhebung durch eine Informationskampagne unterstützt und begleitet. Als Anreiz zum Mitmachen werden attraktive Gewinne unter den teilnehmenden Personen verlost.

• Fokusgruppen

Im vorliegenden Projekt geht es darum in überschaubaren Gruppen (max. 12-15 TeilnehmerInnen) die Ergebnisse der Befragung zu diskutieren und in Verbindung mit den eigenen Anliegen und Ideen wirkungsvolle Projektideen zu formulieren. Die Fokusgruppen werden je nach Möglichkeit altersspezifisch und nach Bildungsniveau aufgeteilt. Die Gruppen werden moderiert.

• Präsentation

Die Ergebnisse der Befragung werden im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung in der Region Wipptal präsentiert wird.

WippTalent 2016

Nach der sehr erfolgreichen Veranstaltung im August letzten Jahres, macht die Wipptaler Jugendplattform NEXT erneut mit einer Initiative auf sich aufmerksam. Junge, kunstinteressierte WipptalerInnen erhalten die Möglichkeit, Workshops zu unterschiedlichen Kunstrichtungen zu besuchen und ihre Arbeiten bei einem Abschlussevent einem breiten Publikum zu präsentieren.

Nach der sehr erfolgreichen Veranstaltung im August letzten Jahres, macht die Wipptaler Jugendplattform NEXT erneut mit einer Initiative auf sich aufmerksam. Junge, kunstinteressierte WipptalerInnen erhalten die Möglichkeit, Workshops zu unterschiedlichen Kunstrichtungen zu besuchen und ihre Arbeiten bei einem Abschlussevent einem breiten Publikum zu präsentieren.

Ziel ist es, zu zeigen, wie kreativ und bunt unsere Region und unsere jungen Wipptalerinnen und Wipptaler sind. Jugendliche müssen gefördert werden, für ein attraktives und zukunftsweisendes Wipptal.

Alle WipptalerInnen bis 35 Jahren können mitmachen, entweder durch ihre eigenen künstlerische Tätigkeiten in den Kategorien: Sound, Malerei, Multimedia, Literatur, Schauspiel, Bildhauerei, Fotografie, Street Art oder durch die Teilnahme eines Workshops.

Was ist geplant?

Dieses Jahr gibt es neue Elemente: Das WippTalent 2016 diskutiert gesellschaftspolitische Themen und fordert die KünstlerInnen auf, sich dazu kreativ Gedanken zu machen. Dieses Jahr soll das kreative Projekt unter dem Motto „Mobilität“ veranstaltet werden.

Workshops mit PatInnen

Zuvor werden Kunst-Workshops durch PatInnen angeboten. Die Workshops werden von folgenden PatInnen mit diesen Themen unterstützt:

- Amort Toni - Bildhauerei

- Thomas Schafferer - Literatur

- Lisa Jenewein - Keramik

- Felder Carl - Malerei

- Lukas Hofmann - Musik

- Stefan Jenewein - Graffiti

Die Veranstaltung wird über die bekannten Kanäle wie Bezirksblätter, Facebook, Flyer Plakate etc. beworben.

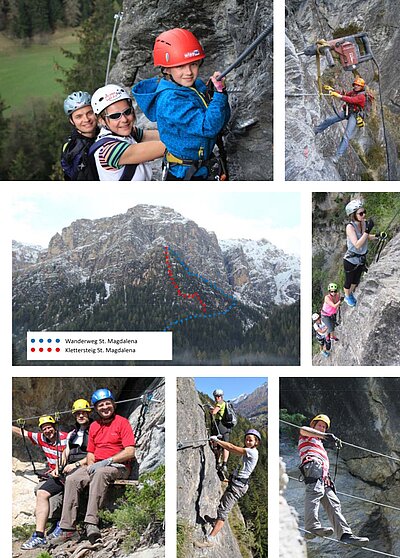

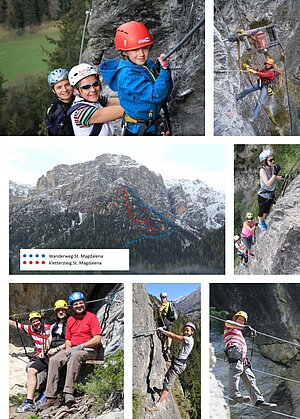

Klettersteig St. Magdalena

Um das bestehende Kletterangebot im Wipptal auszubauen, wird ein Klettersteig zum Wallfahrtsort St. Magdalena eingerichtet. Der Aufstieg erfolgt über einen kurzen Einstieg (20 min) und führt über den Klettersteig mit geringer bis mittlerer Schwierigkeit ca. 1,5 h bis hin zur Wallfahrtskirche mit Jausenstation. Der Abstieg erfolgt dann über den Wanderweg. Als qualitätssteigernde Maßnahme der hygienischen Bedingungen ist außerdem die Anschaffung von zwei Komposttoiletten bei der Jausenstation geplant.

Um das bestehende Kletterangebot im Wipptal auszubauen, wird ein Klettersteig zum Wallfahrtsort St. Magdalena eingerichtet. Der Aufstieg erfolgt über einen kurzen Einstieg (20 min) und führt über den Klettersteig mit geringer bis mittlerer Schwierigkeit ca. 1,5 h bis hin zur Wallfahrtskirche mit Jausenstation. Der Abstieg erfolgt dann über den Wanderweg. Als qualitätssteigernde Maßnahme der hygienischen Bedingungen ist außerdem die Anschaffung von zwei Komposttoiletten bei der Jausenstation geplant.

Mit dem neuen Klettersteig wird der Standort Wipptal gestärkt sowie die Attraktivität des Gschnitztals gesteigert. Es wird außerdem eine große Nutzung und Begeisterung der lokalen Bevölkerung sowie der Gäste erwartet.

Einleitung

Mit dem Peter Kofler Klettersteig in St. Jodok wurde 2012 ein sehr erfolgreiches Klettersteigprojekt umgesetzt. Die Besucherzahlen beliefen sich im Jahr der Eröffnung bereits auf 5.700 und im Jahr 2014 wurden mehr als 10.000 Begehungen gezählt. Die Erfolgsfaktoren für Klettersteige sind u.a. ein kurzer Zustieg, mittlere Schwierigkeiten und eine überschaubare Länge. All diese Faktoren sind im Bereich des Wallfahrtsortes St. Magdalena im Gschnitztal gegeben. Hier plant der Tourismusverband Wipptal im Jahr 2016 die Errichtung eines neuen Klettersteiges. Damit sollen Gäste, Tagesausflügler und Einheimische gleichermaßen angesprochen werden.

Route & geplante Maßnahmen

Vom neu erweiterten Parkplatz führt der bestehende Wanderweg in ca. 20 Minuten zum Einstieg des St. Magdalena Klettersteiges. Dieser leitet durch die Wand unterhalb von St. Magdalena und endet direkt bei der Wallfahrtskirche und der Jausenstation. Die Kletterlänge beträgt 700 Meter, wofür etwa 1,5 Stunden notwendig sind. Der Schwierigkeitsgrad C (mittlere Schwierigkeit) wird nicht überschritten. Dieser Schwierigkeitsgrad zeichnet sich dadurch aus, dass er etwa von einer sportlichen, klettersteigerfahrenen Familie mit 12-jährigen Kindern bewältigt werden kann. Entlang des Klettersteiges werden an geeigneten Stellen abwechslungsreiche Seilbrücken sowie Sitzgelegenheiten zum Rasten montiert. Der Abstieg erfolgt entlang des bestehenden Wanderweges. Bei der bau- und materialtechnischen Ausführung gelten die gleichen Qualitätsansprüche wie beim Peter Kofler Klettersteig.

Als qualitätssteigernde Maßnahme der hygienischen Bedingungen ist außerdem die Anschaffung von zwei Komposttoiletten bei der Jausenstation St. Magdalena geplant.

Interessensgruppen

Träger des Projektes ist der Tourismusverband Wipptal. Die Grundeigentümer stellen im Rahmen einer Nutzungsvereinbarung die jeweiligen Grundstücke für die Errichtung und den Betrieb des Klettersteiges zur Verfügung. Die Bergrettung Steinach-Gschnitztal ist zuständig für die Entwicklung eines Bergekonzeptes. In diesem werden vorab Bergeabschnitte definiert, um im Ernstfall schnell reagieren zu können. Die Gemeinden Gschnitz und Trins sowie das Regionalmanagement Wipptal unterstützen das Projekt finanziell und besonders auch bei der Durchführung des Genehmigungsverfahrens. Beim Klettersteig in St. Jodok kann eine große Nutzung und Begeisterung der lokalen Bevölkerung beobachtet werden. Dieselbe Entwicklung ist auch für das vorliegende Projekt zu erwarten. Bei den Interessensgruppen ist auch der Pächter der Jausenstation St. Magdalena mit einzubeziehen, welcher von gesteigerten Besucherzahlen profitieren kann.

Genehmigungsvoraussetzungen und Richtlinien

Von der Idee bis zum Baubeginn ist es ein langer Weg. Neben der Einhaltung aller Sicherheitsstandards und Richtlinien ist eine naturschutzrechtliche Bewilligung, ein geologisches Gutachten, ein vogelkundliches Gutachten, die Zustimmung des Landesumweltanwalt, das Einverständnis der Grundeigentümer, eine positive Stellungnahme der Abteilung Sport sowie das Einholen mehrerer Vergleichsangebote notwendig.

Zeitplan

Die konkrete Projektplanung hat bereits im September 2015 begonnen. Mit dem Start der Bauarbeiten wird im Herbst 2016 gerechnet. Die Fertigstellung und feierlicher Eröffnung ist für Frühjahr 2017 geplant.